- TOP

- 企業向けColumn

- 国が取り組む「女性活躍推進」とは?背景や現状についても解説

国が取り組む「女性活躍推進」とは?背景や現状についても解説

女性が自らの個性と能力を発揮して、社会で活躍することを目指している女性活躍推進。企業における女性の活躍を通して、世の中の情勢変化に対応できるような社会の実現が求められています。

一方で、具体的にどのような施策をすればよいのか分からない企業関係者も多くいます。本記事では女性活躍を進める意義と企業が行える具体的な方法について解説します。

法令で定めた女性活躍推進とは?

2016年、女性活躍推進法(正式名:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が制定されました。法律の概要は以下のように定められています。

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に 発揮されることが一層重要。このため、以下を基本原則として、女性の職業生活に おける活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。

|

出典:平成27年女性活躍推進法成立時の説明資料 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要(厚生労働省)(2024年12月27日利用)

背景と目的(女性活躍推進法の制定)

女性活躍推進は、社会における女性の活躍を促し、豊かな社会の実現を目指すものです。しかし、本邦においては現実問題として職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情があり、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して影響を及ぼし、その個性と能力が十分に発揮できていない実情がありました。

しかし、日本では現実問題として就労における男女格差があり、性別による役割分担が女性の活躍に影響を及ぼし、個性や能力が十分に発揮されていない実情があります。

参考資料:厚生労働省 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について2 基本原則(法第2条)

女性活躍推進法では、国が女性に対して職業訓練や職業紹介をすること、地方公共団体が就労に関する助言や相談に対応することを定めています。また企業に対しては、女性従業員の昇進の機会を積極的に与えたり、家庭との両立を図るための環境づくりを求めています。

先進国の平均を大きく下回るジェンダー・ギャップ指数

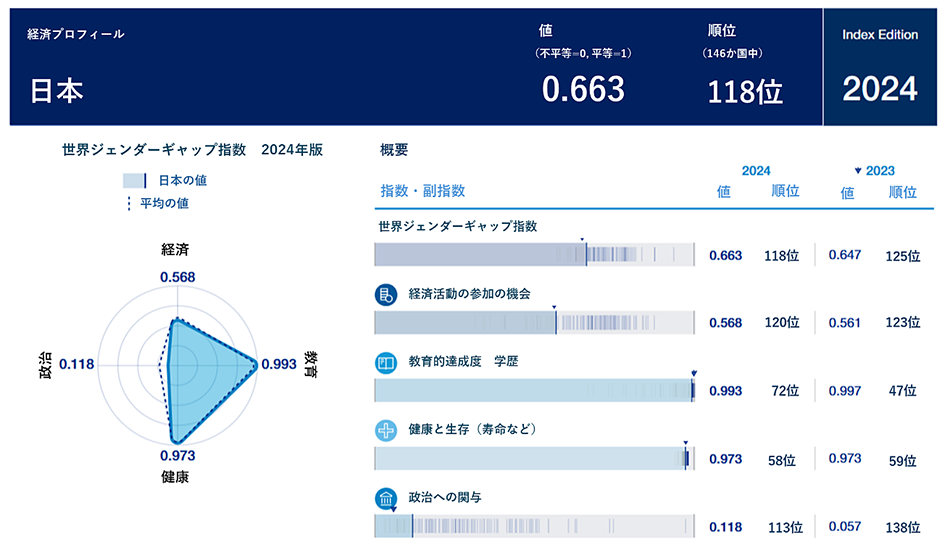

世界経済フォーラムが、経済、教育、健康、政治の分野毎に各使⽤データをウェイト付けしてジェンダー・ギャップ指数を算出しているグラフがあります。0が完全不平等、1が完全平等を表しており、日本は146か国中118位と低い順位となっています。

4つの分野の中では労働に関わる「経済」が120位と低く、女性の社会進出の遅れの現状が分かります。

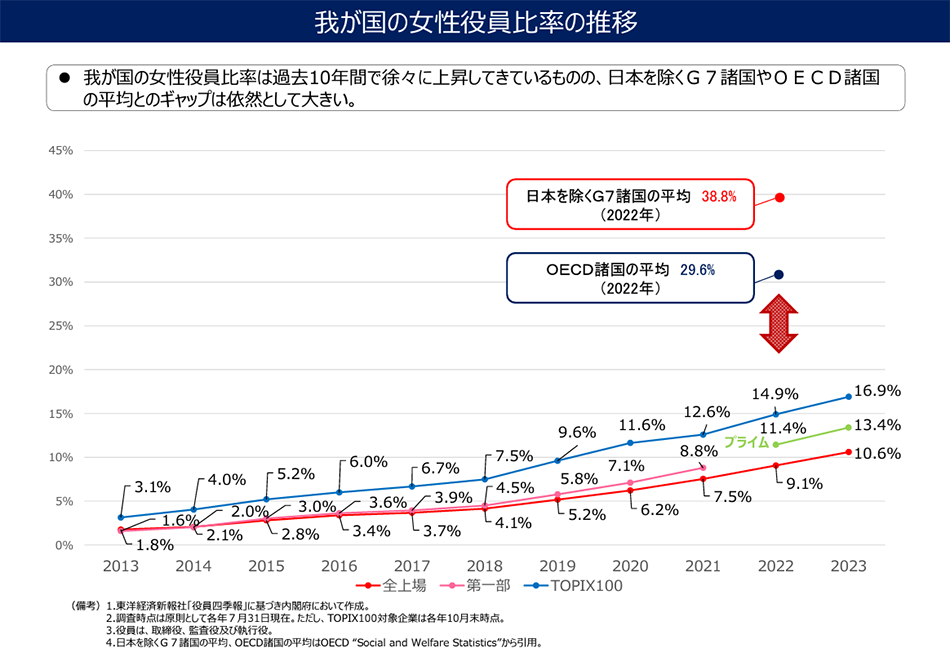

主要国から引き離された女性役員比率

日本は、世界の国々の中でもジェンダーギャップが大きい国です。国内では、女性役員比率30%を目標に掲げていますが、実際には10%強と目標を大きく下回っています。そもそも女性社員が1人もいない企業もあります。

出典:女性役員情報サイト 我が国の女性役員比率の推移(内閣府 男女共同参画局)(2024年12月27日利用)

男女共同参画局:我が国の女性役員比率の推移

内閣府男女参画局の報告によれば、女性役員がいる企業の方が、パフォーマンスが高いと報告されています。また女性活躍など多様性を認めている企業は、5年以上勤務する従業員の割合が高い傾向がみられます。

出典:男女共同参画の現状と女性版骨太の方針2023について(内閣府男女共同参画局)(2024年12月27日利用)

男女共同参画社会基本法との違いは?

社会における男女平等を目指して、これまでもいくつかの法律が制定されてきました。例えば、1999年に制定された「男女共同参画社会基本法」は、性別に関係なく男女が各々の個性と能力を発揮できる社会を目指していますが、その対象は国や都道府県です。

一方、女性活躍推進法の対象は、従業員が101~300人の企業も含まれており、女性の社会進出や活躍をバックアップするものとなっています。

気になる「女性活躍」の現状とは?

政府が女性活躍の推進をするなかで、社会における女性活躍の場は広がったのでしょうか。女性活躍の実際について説明します。

女性管理職・役員は徐々に増加

女性活躍推進法が制定されて以降、年々、女性役員の数は増えています。しかし、女性役員の割合は10%強であり、目標の30%の半分にも及びません。とくに、既婚女性は家庭との両立を図るため、積極的な就労を望まないケースも多くあります。女性の社会活躍を望むのであれば、企業が女性の継続的な就労をサポートすることが求められます。

大手企業が取り組んでいること

企業のなかには、女性従業員が働きやすいように環境を整えるところもあります。大手企業の女性活躍推進に関連した主な取り組みは次のとおりです。

- ライフイベントやキャリアプランに応じた役職や制度を導入

- 現場における女性の役員候補の育成

- 女性向けの研修を実施

- ワークライフバランスの推進

企業の本気度を試される取り組みの可視化

企業が女性活躍推進に取り組むうえで重要なのが、「見える化」を意識することです。取り組みが見えるようになれば、社会からもポジティブな評価を得ることができ、業績向上や優秀な人材の確保がしやすくなります。

例えば、企業の公式サイトで女性活躍に関するデータ(女性従業員数・女性管理職の割合など)を公開したり、産休・育休制度を解説したりする方法があります。ロールモデルとして女性従業員のインタビュー記事を掲載するのもよい方法でしょう。

女性活躍推進における現状の課題

日本で、女性活躍推進が注目されているものの、実現するまでに多くの課題が残ります。女性活躍推進が進みにくい理由としては、以下のものが考えられます。

女性特有の体調変化に対する知識・理解不足

働き世代の女性は、月経や妊娠・出産、不妊治療、更年期障害といったライフステージごとに健康の悩みを抱えています。これらの悩みは個人差があり、他人に相談できずに、結果として一人で我慢してしまうケースも少なくありません。女性特有の悩みであるため、異性の同僚や上司の理解を得られにくいのが現状です。

企業が女性活躍推進に取り組むのであれば、社内全体で女性の健康課題について知ろうとする姿勢が必要です。

女性特有の健康課題における経済損失とは?

ライフステージごとの健康課題により、結果として、女性従業員のパフォーマンス低下や欠勤につながってしまう場合があります。健康課題の解決が難しく、対象の女性従業員がやむを得ず休職や離職という選択をしなければならない事態となると、部署の業務が滞ったり、人材の追加採用のための費用もかかってしまったりします。

経済産業省によると、女性特有の健康課題による経営損失は約3.4兆円といわれています。具体的な試算は次のとおりです。

- 月経随伴症 約0.6兆円

- 不妊治療 約1.9兆円

- 更年期症状 約0.6兆円

- 婦人科がん 約0.3兆円

出典:女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について(経済産業省)(2024年12月27日利用)

女性活躍を推進するために、女性の健康課題をサポートすることは欠かせません。一方で、多くの女性従業員からのニーズがあるのにもかかわらず、その多くは健康課題に関する十分な支援を受けていないと感じています。企業もまた、女性特有の健康課題について十分な把握ができておらず、具体的にどうサポートできるのか分からない状況です。

女性活躍推進に取り入れたい「フェムテック」とは?

女性活躍推進のために、女性特有の健康課題に対応する方法のひとつに、「フェムテック」があります。フェムテックは、「female(女性)」と「Technology(テクノロジー)」をかけ合わせた造語で、女性の健康に関わる悩みをテクノロジーで解決する商品やサービスを指します。

年代別で変わる女性の悩みを「フェムテック」で解決する具体例

女性は年齢ごとに健康課題が異なりますが、フェムテックを活用することで、それぞれに適した健康支援を目指せます。ここでは、企業が行っているフェムテックの活用事例についてみていきましょう。

20~30代「生理・妊娠」

20~30代女性の健康課題に関連したフェムテックは以下のとおりです。

| オンライン診療・相談サービス | オンライン上で婦人科医師の診療及び薬の処方を受けることが可能。妊活相談にも対応しており、パートナーと同席のうえでオンライン相談できる。 |

| 生理用品のIoT収納ケース | 生理用ナプキンの使用状況を解析し、アプリで在庫管理ができる。 |

| 吸水ショーツ | 高い吸水効果を持つアンダーウェア。生理時にナプキンやタンポンの使用が不要で、長時間労働に適している。洗えば繰り返し使えるため、環境にも優しい。 |

| 生理痛体験装置 | お腹に電極パッドを装着し、筋肉収縮により生理痛を疑似体験できる。男性社員が生理による体調不良を理解するのに役立つ。 |

40~50代「更年期症状」

40~50代女性の健康課題に関連したフェムテックは以下のとおりです。

| 女性専用チェア | 女性の骨格に配慮して作られたデスクチェア。シートは深めで、背もたれが厚くなっているため、疲れにくく腰に負担がかかりにくい。むくみにも配慮された設計が特徴。 |

| ストレス・疲労チェックアプリ | スマホのカメラに映った顔や肌の様子から、ストレスや疲労について分析。 |

福利厚生でフェムテックの導入検討をしてみませんか?

女性活躍推進は、女性が社会で能力を発揮し、より豊かな社会を目指すために必要な施策です。女性従業員の雇用や女性管理職の登用など、企業でも女性活躍の支援が求められています。一方で、家事や育児負担、ライフステージの健康課題を理由に、女性の社会進出が進みにくい面もあります。

企業による女性活躍の推進は、生産性の向上につながり、経営安定にも貢献するものです。女性活躍推進の一環としてフェムテックを有効活用し、女性の健康の悩みに寄り添った対策を検討してみてはいかがでしょうか。

監修者

大迫 鑑顕

千葉大学大学院医学研究院精神医学 特任助教

Bellvitge University Hospital, Barcelona, Spain

医学博士、精神保健指定医、日本精神神経学会認定精神科専門医・指導医、日本医師会認定産業医、公認心理師

あすか製薬 フェムナレッジでは、女性従業員の活躍を推進するサービスを導入したい企業の皆さまや今後女性特有の健康課題に関する取り組みを検討されている企業の皆さま向けに動画研修サービスをご提供しております。

Mint+ フェムナレッジについての

お問い合わせはこちらから