- TOP

- 企業向けColumn

- 人的資本経営とは何か?注目される背景と企業価値

人的資本経営とは何か?注目される背景と企業価値

従業員を「資本」としてとらえる「人的資本経営」とは?

経済産業省が定義する「人的資本経営」とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方を指します。

この考え方により、企業は人材を「資本」と捉え、戦略的な育成で企業価値を向上させる必要があります。

注目される背景

人的資本経営が注目された背景には、次のような要因があります。

国際的な動向

アメリカでの人的資本情報開示の義務化

日本でも2023年から上場企業に人的資本情報開示の義務化

コロナ禍・デジタル化による環境の変化「人的資本」が重要な企業価値

リモートワークの普及が柔軟な働き方を促進

生産性やエンゲージメント向上の重要性

SDGSやESGの普及

持続可能な開発目標への対応

ジェンダー平等や多様性推進の必要性

※ESG:持続可能な世界の実現のために企業の長期的成長に重要な、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)の頭文字をとった略語

「人的資本」が投資家のエンゲージメントを高める

投資家は人的資本が与える企業価値を重要な要素と見なすようになり、各企業の人材における成長戦略の強化が投資家のエンゲージメントを高め、企業評価に直結する時代となりました。

人的資本経営が生み出す企業価値向上

人的資本経営は企業価値の向上が期待できる重要指標です。その価値を生み出すために企業はどのような取り組みを進めているのでしょうか。

人的資本の情報開示義務で企業の価値が高まる

前章で述べたように、日本で2023年3月期決算の有価証券報告書を提出する上場企業の約4,000社に人的資本の情報開示が義務付けられました。開示されることで経営者・投資家・従業員などのステークホルダーへの理解を深め、信頼を得ることで企業価値を高め、対外的なアピールができます。

企業に求められる人的資本経営の取り組み

情報開示義務は企業価値を高めるために重要な要素となるため、取り組みの質も求められます。ここでは3つの取り組みについて解説します。

人材投資

人的資本経営で中核となる取り組みは人材投資です。従業員のリスキリング・キャリア支援・デジタル化の促進に伴う人材確保戦略や多様性を活かす女性活躍推進・外国人材・障害者雇用などの人事的施策でエンゲージメント向上を図ります。

KPIの設定とモニタリング

人的資本経営の取り組みを進めるには、企業方針を決定する必要があります。現状把握から戦略策定し、その戦略に必要なスキル・経験・エンゲージメント向上における施策を検討し、行動へと繋げていきます。その施策を実現するためにはKPIの設定および定期的なモニタリングを実施してその状況を把握することが重要です。

※KPI:重要業績評価指標(Key Performance Indicator:KPI)。目標達成のための各プロセスにおいて、業務のパフォーマンスを計測、評価をするための指標。人材版伊藤レポートの活用

人材版伊藤レポートとは、2020年に経済産業省が発表した「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」の報告書です。このレポートは人的資本経営の重要性を示しており、企業価値の持続的向上につながる人材戦略を策定・実行するための指標として、活用されています。

このレポートでは、海外での人材や人材戦略の重要性が増している一方で、日本企業の多くがその必要性や危機意識を共有しつつも、経営戦略に紐づいた人材戦略を効果的に実施できていないとの問題意識を掲げています。

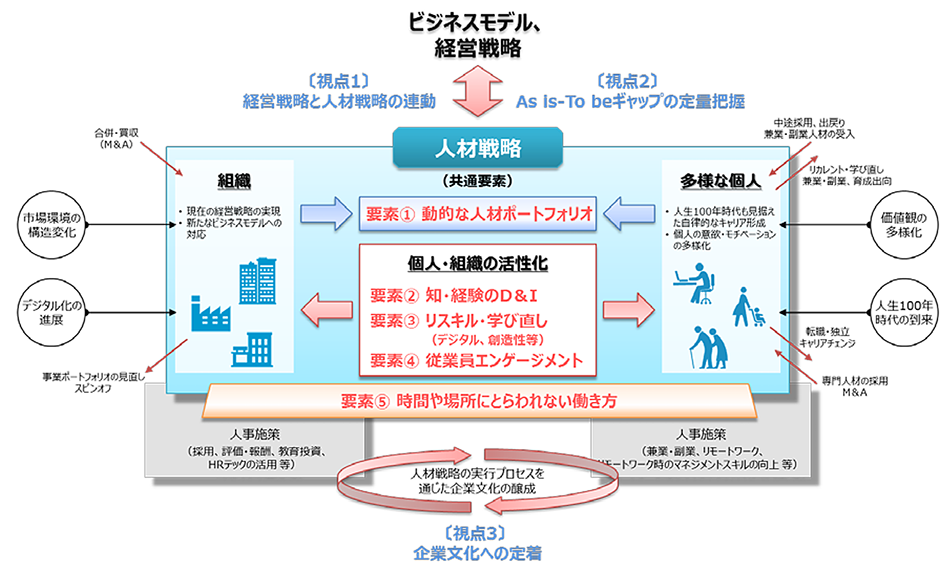

人材版伊藤レポートでは、人材戦略は経営戦略やビジネスモデルに応じて個性がある一方で、共通要素も存在していると提起しています。それを「3P・5Fモデル(3つの視点(Perspectives)と5つの共通要素(Common Factors))」として以下のようにまとめています。

出典:持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書 ~人材版伊藤レポート~(経済産業省)(2024年12月27日利用)

取り組み事例

企業側は人的資本経営の人材戦略としてどのような取り組みを進めているのでしょうか。

多くは社員の育成やリスキリングに焦点をあてており、育成の中には期間限定で希望の部署へトレーニーとして配属し、異動ができる仕組みがあるなどエンゲージメント向上につなげています。

また、DXの推進に向けたデジタル人材育成の強化をしている企業も多く、ジョブ型制度の導入から多様性を意識した女性活躍推進、外国人採用の強化に取り組む企業も増えています。

「人的資本経営コンソーシアム」の設立

経済産業省及び金融庁がオブザーバーとして参加している「人的資本経営コンソーシアム」とは、企業が中長期的な成長を目指し、人的資本経営を実践するための方針策定や情報開示、投資家との対話を支援することを目的に2022年8月に設立された組織です。

この活動を通じて、「人への投資」を強化する日本企業に国際的な資金を呼び込み、成長を促進することを目指しており、2024年1月19日より新規入会を通年で受け付けています。

入会に当たっては、以下の3点を満たしていることが期待されるとしています。

- 国内に事業所を有し、現に事業活動を行っている法人であること

- 相当数の従業員を対象に人的資本に関する取組を行っていること

- 有価証券報告書や統合報告書等で人的資本情報の開示を行っていること

人的資本経営「人材戦略」における課題

人的資本経営による人材戦略についてこれまで解説してきましたが、人材版伊藤レポートにもあるように、日本企業は人材戦略を効果的に実施できていません。では人材戦略を実行するための取り組みとしてどのような課題があるのでしょうか。

従業員のエンゲージメント向上

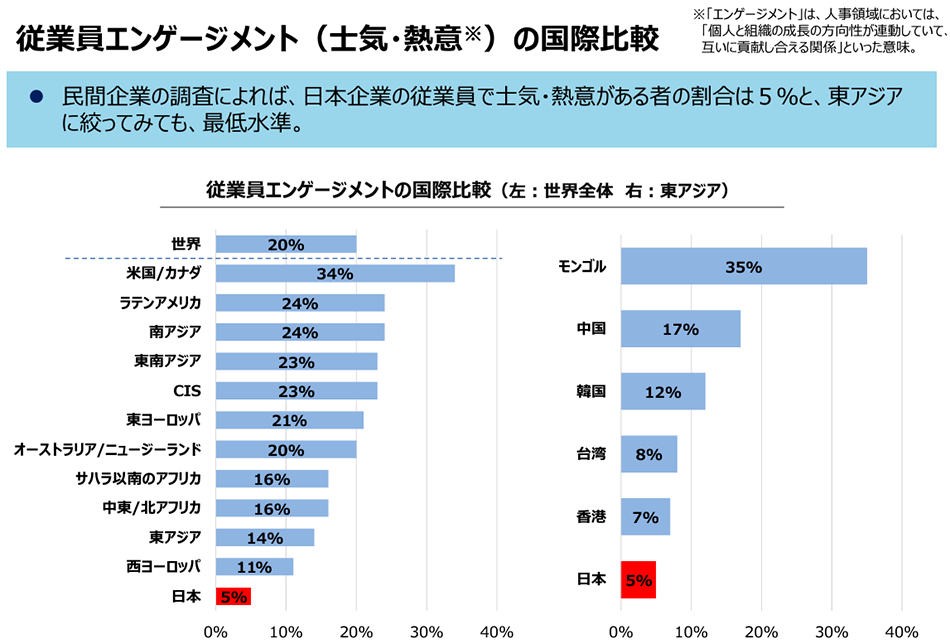

人材戦略において、従業員のエンゲージメント向上は欠かせない施策です。この図表は企業の従業員エンゲージメントの国際比較ですが、日本の水準が低いことが分かります。

出典:第1回 未来人材会議 事務局資料(令和3年)(経済産業省)(2024年12月27日利用)

エンゲージメントは企業が目指す姿や方向性を従業員が理解・共感し、その成長に向けて意欲的に取り組むことで持続的な成長に繋がります。

企業側は従業員のエンゲージメントを高めるために、研修やリスキリングなどのキャリア開発を支援するための積極的な取り組みが求められます。リモートワークや在宅勤務を含む働き方改革も重要な要素となります。例えばワークライフバランスの改善によるストレスの軽減、通勤時間の削減で従業員のプライベート時間を増やすことができれば、働く意欲や仕事への集中力も高まります。

また、従業員の家族環境(子育てや介護中)によってリモートワークを柔軟に活用することが生産性や創造力を上げ、企業への信頼関係によりエンゲージメントの向上が見込めます。

人的資本経営で重要視される女性活躍推進

人的資本経営では多様化の推進も重要な課題です。多様化には、外国人やジェンダー平等といったダイバーシティの取り組みを始め、雇用全体の視点でAI促進、データサイエンティストなどの高い専門性をもつ個人にジョブ型によるキャリア採用や兼業・副業の推進による個々の価値創造を生み出す仕組み作りも考えられます。

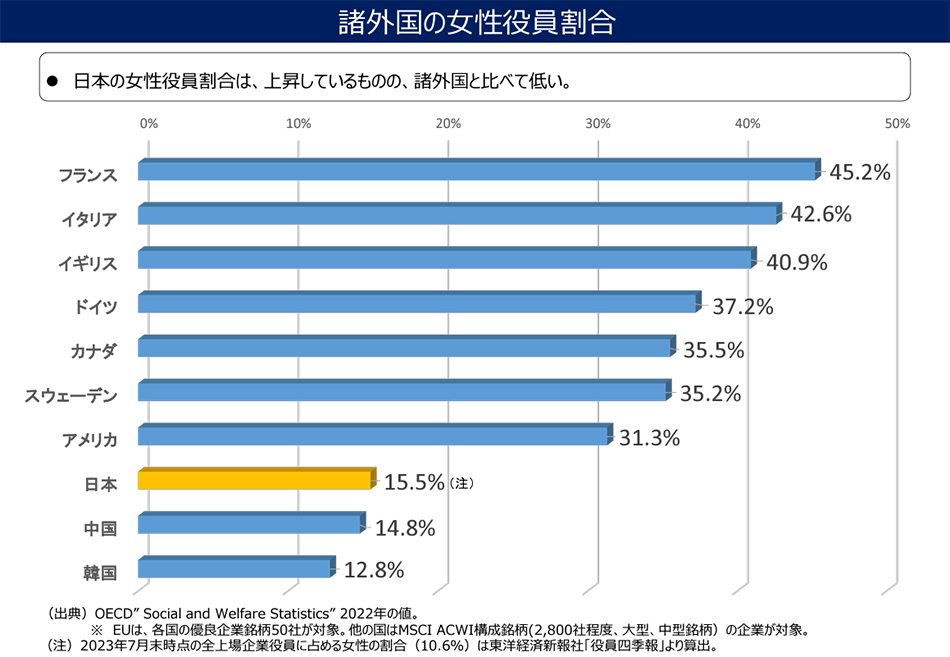

中でも日本の女性活躍推進の遅れは課題です。

内閣府の男女共同参画局に掲載されている諸外国の女性役員割合では欧米に比べはるかに低いことが分かります。

出典:有価証券報告書に基づく上場企業の女性役員の状況 諸外国の女性役員割合(2023)(内閣府 男女共同参画局)(2024年12月27日利用)

また経済産業省の調査によると女性特有の健康課題による労働損失等の経済損失は、社会全体で約3.4兆円と推計されると述べています。

女性活躍推進の取り組みに女性特有の健康問題は欠かせない課題です。企業側の支援はもちろん、従業員同士の知識・理解を深めることでジェンダー平等が促進されます。

フェムテックが女性活躍にもたらす価値

女性特有の健康課題は年齢によっても変化しますが、生理に伴う様々な症状、更年期症状、不妊治療など、そのほとんどの問題が20代~50代という、まさに働く世代の真っただ中にいる世代と重なって起こります。それらは、日常生活や仕事に大きな影響を与え、企業の損失にも繋がり得ます。

近年は、女性が感じる健康上の問題やライフスタイルの悩みをテクノロジーの力を利用して解決する商品やサービス「フェムテック(Femtech)」が注目を集めています。女性(Female)とテクノロジー(Technology)をかけ合わせてその名が付けられました。

生理(月経)には吸水機能に優れた吸水ショーツや経血によるモレの悩みなどを解決する月経カップがその代表です。また日々の基礎体温や生理日を入力し次の排卵日を予測できる妊活サポートアプリ、授乳期の母乳モレ対策の授乳用吸水ブラジャーなど、フェムテック製品は日々進化しています。

また企業では医師や健康カウンセラーと連携し、女性特有の病気に関する研修の実施など、女性社員が専門的なサポートを気軽に受けられる環境を作ることで、健康課題の早期発見や予防が可能になります。

女性特有の健康課題による不安やストレスを、フェムテックの導入によって軽減することができれば、健康上の不安や悩みを持つ女性が仕事に集中できる環境を整えることができ、エンゲージメントの向上に繋がります。

フェムテックを活用した未来の人的資本経営

フェムテックは、女性の健康課題に対応するテクノロジーとして注目されており、企業の人的資本経営に貢献します。例えば、健康課題による労働損失の削減や女性のエンゲージメント向上に寄与します。

まとめ

人的資本経営は、企業の成長戦略の核となる考え方です。今後は、多様性や柔軟な働き方を重視し、従業員の能力を引き出すことが、持続的な成長と競争力の確保につながるでしょう。

監修者

大迫 鑑顕

千葉大学大学院医学研究院精神医学 特任助教

Bellvitge University Hospital, Barcelona, Spain

医学博士、精神保健指定医、日本精神神経学会認定精神科専門医・指導医、日本医師会認定産業医、公認心理師

あすか製薬 フェムナレッジでは、女性従業員の活躍を推進するサービスを導入したい企業の皆さまや今後女性特有の健康課題に関する取り組みを検討されている企業の皆さま向けに動画研修サービスをご提供しております。

Mint+ フェムナレッジについての

お問い合わせはこちらから