出産について

知っておきたいこと

臨月を迎え、いよいよ出産が目前に。

「ようやく赤ちゃんに会える!」、「早くこの手で抱きしめたい!」

そんな気持ちで出産を心待ちにしている方は多いことでしょう。

今回は、出産という人生の一大イベントを迎えるにあたり、

知っておきたいことをまとめました。

いよいよ出産!

赤ちゃんが生まれるまで

出産直前になると、

何が起こるの?

妊娠36週をすぎると、いつ赤ちゃんが生まれても不思議ではありません。

出産がいよいよ間近に迫ってきたサインとして知っておきたいのが、「おしるし」「陣痛」「破水」の3つです。

おしるし

出産が近づき、子宮の出口付近の卵膜が少しはがれることで起こる出血を「おしるし」と呼びます。

血液の混ざったおりもののようなものですが、月経量程度の出血が起こることもあります。

出血の量がとても多いときや、いつまでも出血が続くときは、胎盤がはがれて出血している可能性もあるため、かかりつけの産婦人科医に相談しましょう。

陣痛

陣痛とは、赤ちゃんを外に出そうとして子宮が収縮するために起こる痛みです。

痛みが定期的に起こり、それがどんどん強くなり、10分間隔もしくは1時間に6回以上起こるようになった時点で、一般的には「陣痛開始」と判断されます。

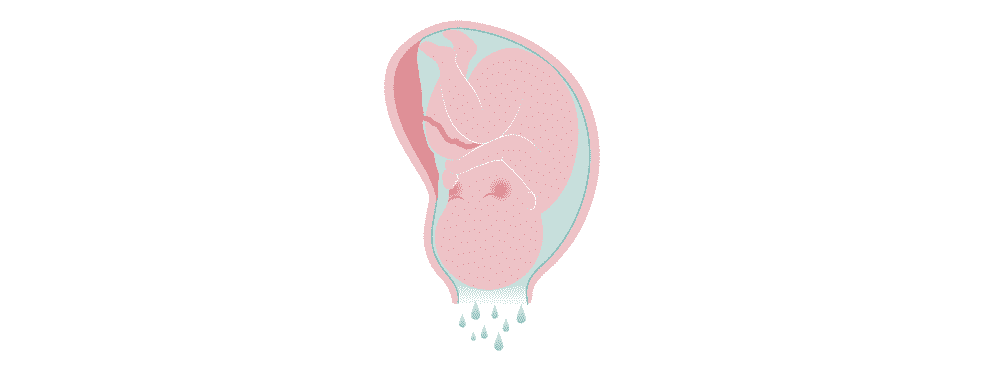

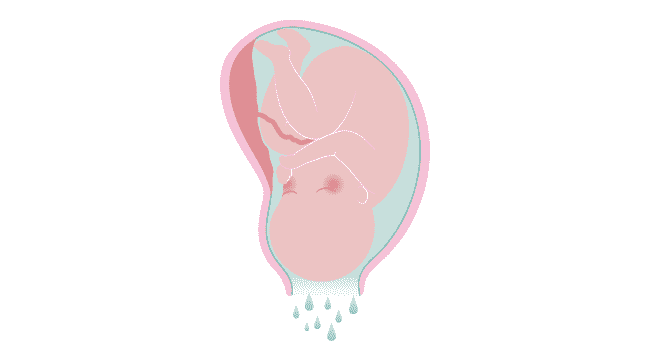

破水

卵膜が破れ、子宮内の羊水が外へ出ることを「破水」と呼びます。

一度にたくさん出ることもあれば、少しずつ出ることもあります。

破水が起こると、子宮内に細菌が入りやすくなるため、できるだけ早く病院に行きましょう。

尿との見分けがつかない場合は、病院に連絡して指示を仰ぎましょう。

陣痛から

赤ちゃん誕生までの流れ

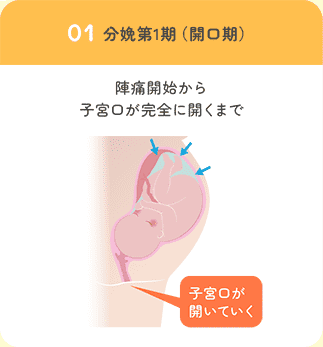

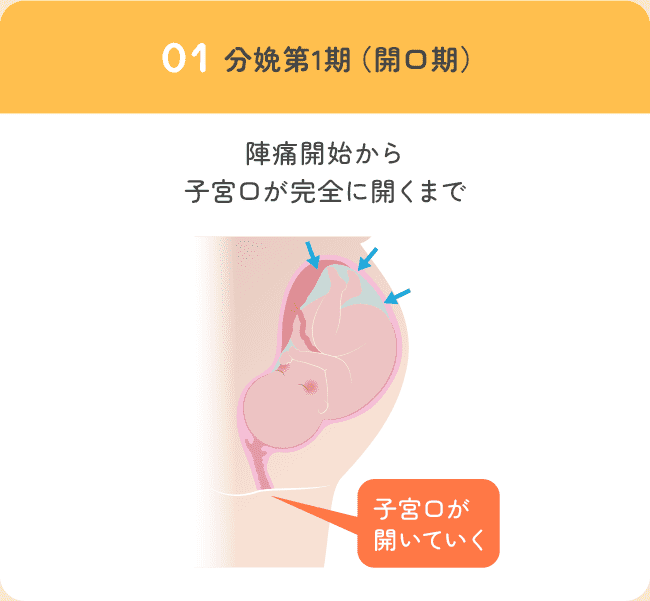

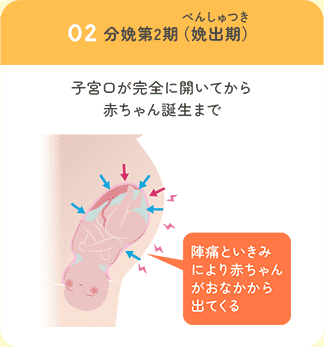

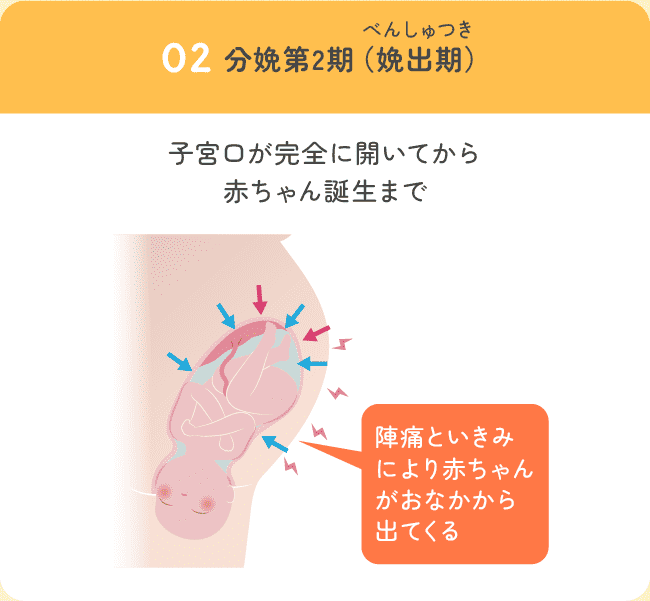

陣痛から分娩までの流れは、

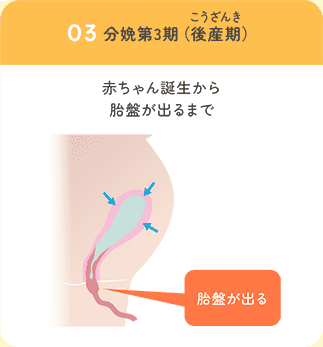

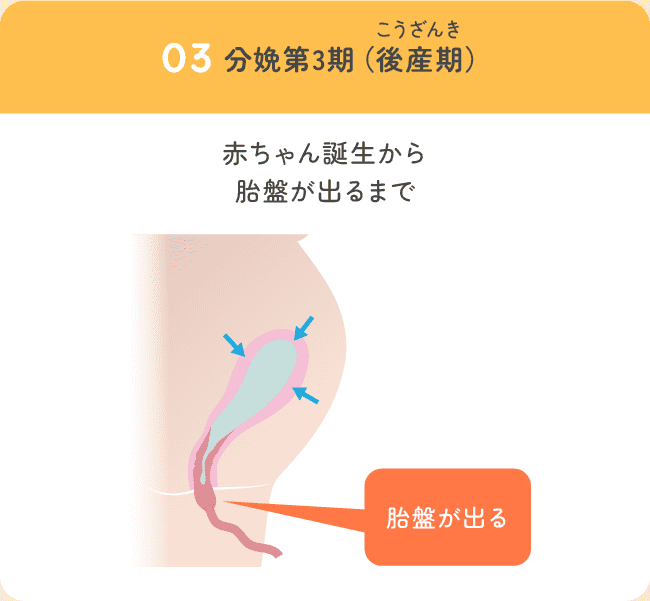

の3段階に大きく分けられます。

進み方は人それぞれですが、初産では11~17時間くらいかかるといわれています。

出産時に行われる処置

出産時には必要に応じて以下の処置が行われます。

会陰切開

通常は会陰部が十分に伸びるのを待ちつつ、裂けてしまうことがないように赤ちゃんを取り出します。

しかし、会陰の伸びが悪い場合や、赤ちゃんの心音に異常があるなど、早く分娩を終わらせたほうがよいと考えられる場合、産婦人科医の判断で「会陰切開」を行います。

吸引分娩・鉗子分娩

赤ちゃんが産道の途中で止まってしまい、なかなか出てこられないときに、吸引カップを赤ちゃんの頭に当てて引き出す「吸引分娩」や、鉗子という器具で赤ちゃんの頭をはさんで引き出す「鉗子分娩」が行われます。

引っ張る力で頭が長く伸びたり、こぶができることがありますが、生後しばらくすると自然に戻るので心配はいりません。

分娩誘発

分娩誘発とは、陣痛促進剤などを使って人工的に陣痛を開始させることをいいます。

分娩予定日をすぎたのに陣痛が起こらない場合や、ママやおなかの赤ちゃんに何らかの問題がある場合などに入院のうえ(通常2日間入院)行われます。

入院1日目に小さな風船のようなものや腟用剤を用いて子宮の出口を軟らかくして拡げ、入院2日目に陣痛促進剤を投与しますが、陣痛が起こらなかった場合は、翌日以降に再度陣痛促進剤を投与します。

パートナーによるサポート

入院時(出産前)

出産が間近になり、ママが入院したら、休暇を取得するなど、なるべくママに付き添えるようにしましょう。

陣痛中は腰をさすったり、励ましたりしましょう。

出産〜出産時に

パートナーができるサポート

赤ちゃんが生まれたら、命がけで頑張ってくれたママに心から「ありがとう」、「おつかれさま」と、言葉で伝えましょう。

また、出産したことを必要な人に知らせましょう。

出産時は、パートナーの立ち合いが可能な施設もありますので、パートナーと事前にどうするか相談しましょう。

時間や撮影の可否などは施設によって異なる場合がありますので、立ち合いを希望する場合は事前に確認するようにしましょう。

出産後

ベビーベッドや赤ちゃん用の寝具など、退院して帰宅した際に必要なものをあらかじめ確認し、足りないものがあれば用意しておくようにしましょう。

また帰宅前に掃除するなど、ママと赤ちゃんを迎える環境を整えることも大切です。

退院時

入院中の荷物の整理を手伝う、車を手配する、入院費用の精算を行う、などできることは何でも引き受けましょう。

車の手配に関しては、地域によりますが、事前に登録することで、出産前後の外出時(陣痛時、入退院時など)に道案内不要で優先的に利用できるタクシーサービスもあるため、あらかじめ調べておくと便利です。

退院後は、赤ちゃんにかかりきりになるママに代わって、内祝いの手配なども積極的に行うようにしましょう。

出産直前から退院時まで

パートナーができること

- ママの体調を常に気遣う

- 判断がつきかねる徴候があれば、かかりつけの産婦人科医や病院に相談する

- ご夫婦に出産立ち合いの希望がある場合は、早い段階で施設にその可否や注意点について確認しておく

- 入院のための準備や、出産後に自宅に赤ちゃんを迎えるための準備を行う

- 入退院時の交通の手配を行う

- 出産後に必要に応じて親戚や友人などに報告する