フケの原因は乾燥だけじゃない!

改善する方法と予防法

※本ページはプロモーションが含まれております

フケとは、皮膚の老化により剥がれた古い角質のことです。

生活する上でフケが出るのは仕方ないことですが、正しい頭皮ケアと生活習慣によって改善できます。

今回はフケの原因を詳しく解説するとともに、正しいフケ対策やフケ予防に効果的な生活習慣をご紹介します。

なお、あすか製薬メディカルは5~10本※の髪の毛でAGAリスク及びDHT(AGAの原因の1つである男性ホルモン)値がわかる「毛髪ホルモン量測定キット」を提供しています。

※3cm以上の髪の毛を5本以上。長さが足りない場合は10本以上切ってください。

将来的な薄毛が心配な方、最近抜け毛が増えてきたと感じる方は、測定キットの活用をおすすめします。

※本検査キットは医師の診断に代わるものではありませんので、AGAが疑われる場合には医療機関にご相談ください。

※本記事はあすか製薬グループの編集ポリシー及び運営体制による校閲テストをクリアして公開されています。

もっと見る

| [PR] クリニック名 |

クリニックフォア |

DMMオンラインクリニック |

AGAヘアクリニック |

レバクリ |

Oops |

銀座総合美容 クリニック |

AGAスキン クリニック |

Dクリニック |

| 特徴 | 初診からオンラインで受診可能 | 最短当日で薬が到着 | 手厚いアフターフォロー! 治療薬を特別価格で提供! | 副作用まで丁寧に説明します | 実績豊富な医師による 高評価な治療 | 徹底的な経過観察 | 完全個室 ・完全予約制でプライバシーを徹底 | 大学病院と連携開発した 完全オリジナル治療薬 |

| 予防プラン | 4,015円〜/月 | 単月8,470円 | 1,800〜8,000円/月 | 3,721円/月 | フィナステリド 3,278円~(/月) |

2,000〜7,150円/月 | 5200円〜/月 | 12,100~15,950円/月 |

| 発毛プラン | 10,780〜27,280円/月 | 単月20,790円 | 初月0円 以降12,600円〜18,000円/月 |

18,513円/月 | フィナステリド+ ミノキシジル 4,378円~(/月) |

9,700〜19,250円/月 | 15,400〜48,400円/月 | 16,500〜35,200円/月 |

| 診察料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,000円 | 0円 | 5,500円 |

| 診療時間 | 9:00〜21:00 ※診療時間は、土日祝日をはじめ日によって 異なる場合がございます |

8:00〜21:45 | 10:00〜20:00 | 10:00~21:45 | 10:00〜22:00 | 11:00~20:00 | 10:00~22:00 | 9:30~19:00 |

| 詳細 |

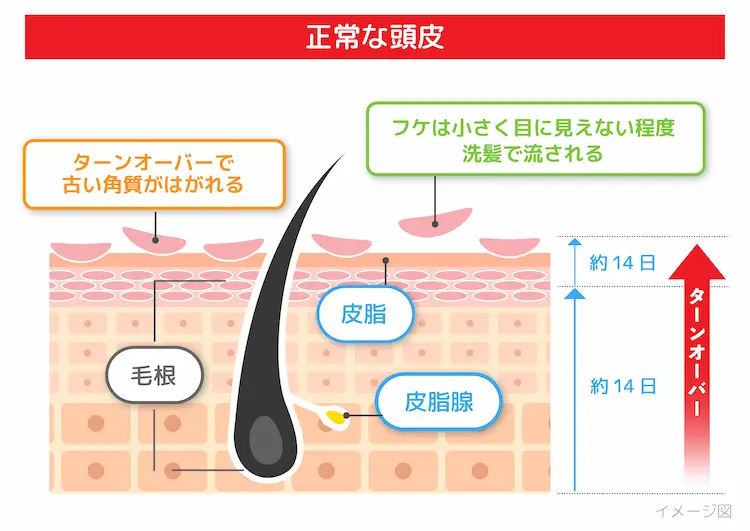

フケの正体は「古くなった角質が剥がれたもの」

フケは、肌の生まれ変わり(ターンオーバー)によって剥がれた角質です。

私たちの肌の深い部分(基底層)では常に新しい細胞が生まれていて、ターンオーバーによって上へ上へと押し上げられます。

新しく生成された細胞は時間をかけて成長し、4〜6週間ほどで垢となって排出されます。この垢がフケの正体です。

肌代謝が正常に行われていればフケが出ることはごく自然な現象です。

しかし量が増えたりニオイやベタつきをともなう場合は、何らかの理由で頭皮環境が悪化している可能性があります。

多量のフケは見た目がよくないだけでなく、放置すると薄毛の原因につながる可能性があります。フケの原因を特定し、早めの対策を心がけましょう。

フケの種類と発生する原因

フケには2つ種類があり、それぞれ原因が異なります。

| 乾性フケ | 脂性フケ | |

| 特徴 | ・白色 ・パラパラとした粉のような大きさ ・水分量が少なくカサカサしている ・落ちやすく衣服に細かくはりつく |

・黄白色 ・毛穴を覆うほどの大きさ ・水分量が多くベトベトしている ・頭皮や頭髪にはりつく |

| 原因 | ・頭皮の乾燥 ・過剰な洗髪 |

・過剰な皮脂の分泌による原因菌の増殖(原因菌:マラセチア菌) ・シャンプー剤などのすすぎ不足 |

| なりやすい人 | 乾燥肌の人 | 皮脂分泌が多い人 |

| 時期(季節) | 乾燥する秋〜冬 | 高温多湿な梅雨〜夏 |

| 対策 | 必要な皮脂まで除去しないように洗髪する | 皮脂が残らないように丁寧に洗髪する |

共通する原因としては不規則な食生活や睡眠不足などの生活習慣の乱れ、ホルモンバランスの乱れなどが挙げられます。

ここからは乾性フケ、脂性フケについてそれぞれ解説していきます。

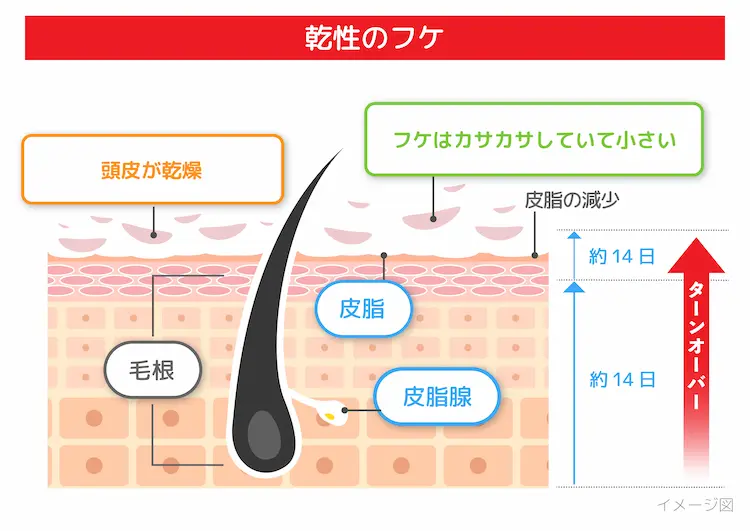

①乾性のフケ

乾性フケは頭皮の乾燥によって発生するもので、細かくカサカサしているのが特徴です。

脂性フケが皮脂の分泌過多によって引き起こされるのに対し、乾性フケは皮脂の分泌が少ないことで生じます。

皮脂の分泌が少ないとターンオーバーのサイクルが早まり、未熟なまま剥がれた角質が乾性フケとなって現れるのです。

皮脂分泌が低下する原因には次のものがあります。

- 加齢

- 空気の乾燥

- 紫外線ダメージ

- ストレス

- 不規則な生活習慣など

乾性フケは頭皮が乾燥する秋から冬の時期に発生することが多いです。また、乾燥肌の方も乾性フケが生じやすい傾向にあります。

乾燥した頭皮は非常に敏感なため、わずかな刺激で炎症を起こしやすくかゆみの原因となることがあります。

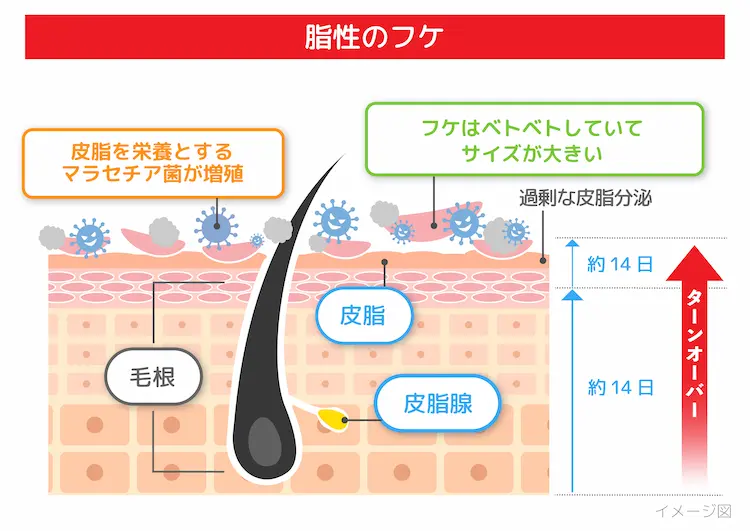

②脂性のフケ

脂性のフケは皮脂の過剰分泌によって引き起こされるもので、サイズが大きくベトベトしているのが特徴です。

皮脂の分泌量は性別によって差があり、男性は10代に急増し、その後60代までほぼ横ばいの状態が続きます。

女性も10代に皮脂量が増えるのは同じですが、分泌のピークは30代でそれ以降は減少の一途をたどります。

年齢的な要因以外で皮脂量が増える原因は次の通りです。

- 季節要因

- ホルモンバランス

- 食生活

- 睡眠不足

- ストレス

- 誤ったヘアケアなど

これらの要因が皮脂分泌を促し、皮脂をエサとするマラセチアなどの皮膚常在菌が繁殖します。

菌の異常繁殖はフケだけでなく、かゆみやニオイ、炎症などを引き起こすことも。脂性フケは粘り気があるため毛穴に詰まりやすく、抜け毛の原因にもなります。

フケがともなう頭皮の症状

フケが発生する原因には皮脂量が大きく関係しますが、それ以外にも注意したい症状がいくつかあります。

- 脂漏性皮膚炎

- 乾燥性湿疹

- 乾癬

- 白癬菌(はくせんきん)

- 抜け毛

それぞれの症状を詳しく解説します。

脂漏性皮膚炎

脂漏性皮膚炎は皮脂の過剰分泌によって生じる皮膚炎の一種です。

ベタベタと湿ったフケのほか、生え際や鼻、耳の裏などに湿疹ができるのが特徴です。

その見た目からアトピー性皮膚炎と見間違えられることもありますが、両者は原因と治療法がそれぞれ異なります。

乾燥性湿疹

乾燥性湿疹は肌の乾燥が悪化し、赤みや湿疹が生じる皮膚疾患です。

フケはパサパサと乾燥しているのが特徴で、多くの場合かゆみをともないます。頭皮以外ではすねやかかと、ひじなどの乾燥しやすい部位に症状が現れます。

乾癬(かんせん)

乾癬は何らかの理由で免疫系機能に異常が生じ、皮膚の腫れや湿疹などが生じる皮膚疾患です。

乾癬にはいくつか種類があり、発症例がもっとも多いとされる尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)はフケをともなうことがあります。

白癬菌(はくせんきん)

白癬菌はカビによって生じる感染症で、もっとも代表的なものに足白癬(いわゆる水虫)があります。

頭部の白癬菌は「しらくも」と呼ばれ、円形または楕円形の脱毛斑と乾いたフケが出るのが特徴です。

抜け毛

何らかの理由でフケが生じ、その状態を放置すると抜け毛の原因になることがあります。

フケが出ること自体は自然な現象ですが、多量のフケが止まらない場合は頭皮環境が悪化している可能性があります。

たかがフケと対処を怠ると薄毛が進行することもあるため、原因に合わせた対策が必要です。

(新)男女別・年齢別のフケタイプを知って対策を!

フケには多様なタイプがあります。男女年齢別の特徴を把握し、適切な対策をしましょう。

男女別のフケタイプ

| 男性に多いフケ | 女性に多いフケ | |

| 特徴 | 皮脂を多く含む脂性フケが多く、黄色っぽい外見が特徴的。 小さな粒状のものが多く、肩などに付着するよりも、 頭皮や髪の毛にくっつきやすい傾向がある。 |

乾燥肌の方に見られる乾性フケが多く、 小さく、白っぽい粒状で、乾燥した頭皮から生じ、 襟足や肩口に積もりやすく、衣服で容易に確認できることが特徴。 |

| 懸念される病気 | 脂漏性脱毛症 (しろうせい) | 粃糠性脱毛症 (ひこうせい) |

| 原因 | ・男性ホルモンの影響 ・油っこい食事 ・ストレス ・マラセチア(常在菌の一種)の増殖 |

・女性ホルモンの影響 ・肌に合わないヘアケア ・ストレス ・空気の乾燥 ・紫外線のダメージ |

| 予防方法 | ・脂肪分の多い食品を控える ・ビタミンB群、 タンパク質、ビタミンEを摂取する ・睡眠の質を高める |

・シャンプーの回数を減らす ・ 頭皮専用のアイテムで頭皮を保湿する ・睡眠の質を高める |

年齢別のフケタイプ

| 20代~30代前半 に多いフケ | 30代後半~50代 に多いフケ | 60代以降 に多いフケ | |

| 特徴 | 脂性フケが多い | 女性は乾性フケが多くなる | 乾性フケが多い |

| 原因 | 皮脂分泌が多い | 女性の皮脂分泌量のピークは30歳代まで | 皮脂量の減少 |

| 予防方法 | ストレスをためない、バランスのとれた食生活をする | 自分に合ったシャンプーを使うなどヘアケアを見直す | 必要な皮脂を取りすぎないようにする |

すぐできる!フケの適切な対処法・予防法

フケはセルフケアのみで改善できるケースが多い

ですが、体質や年齢的にフケが出やすい方もいます。

フケの量が多い、強いかゆみや炎症をともなうような場合は

医療機関を受診することも検討しましょう。

ここからはすぐにできるフケ対策・予防法をご紹介します。

- シャンプーを見直す

- 洗髪方法を見直す

- 正しくヘアドライをする

- 頭皮を保湿する

- 頭皮マッサージを行う

- ビタミンB2,B6を意識した食生活を送る

- 規則的な睡眠周期でストレスをケアする

それぞれの予防法について詳しく解説していきます。

①シャンプーを見直す

シャンプーの洗浄成分は大きく3種類に分類されます。

| 種類 | 洗浄力の強さ | おすすめの人 |

| ①アルコール系 | 強い | 皮脂量が多くベタつきが気になる人 |

| ②石鹸系 | やや強い | 洗浄力と泡立ちを重視する人 |

| ③アミノ酸系 | 優しい | 乾燥肌や敏感肌の人 |

上記のうち、洗浄力が強いのはアルコール系と石鹸系のシャンプーです。

アルコールの系シャンプーは頭皮のベタつきやニオイが気になる方におすすめですが、洗浄力が強いため人によって刺激を感じることがあります。

石鹸系のシャンプーも洗浄力はやや強めなので、乾性フケが気になる方にはあまりおすすめできません。

これに対して、アミノ酸系シャンプーは低刺激で髪の毛や頭皮に負担の少ない成分で作られています。

フケをはじめとする頭皮トラブルでお悩みの方は、症状に合わせたシャンプー選びを心がけましょう。

以下の表にフケ対策に有効とされる成分もまとめましたので、シャンプー選びの参考にしてください。

| 成分 | 期待できる効果 |

| グリチルリチン酸2K | 炎症やアレルギーを抑える |

| イソプロピルメチルフェノール | 頭皮の嫌な匂いを抑える |

| ピロクトンオラミン | 抗菌効果があり、殺菌・防腐作用がある |

| ミコナゾール硝酸塩 | フケやかゆみの原因菌の増殖を抑える |

| サリチル酸 | 抗菌作用・防腐作用がある |

シャンプーを使わずにお湯だけで洗髪する湯シャンも一般的なものになりましたが、湯シャンの方法を誤るとトラブルの原因になるため、十分に注意してください。

②洗髪方法を見直す

フケ対策には洗髪方法を見直すことも有効とされています。

洗髪をする際、汚れを落とすため頭皮を強く洗う人も少なくはありません。しかし、強くこすることは皮膚が傷つく原因となり、トラブルにつながります。

頭皮の負担を軽減する洗髪方法は以下を参考にしてください。

頭皮を傷つけない正しい洗髪方法

- シャンプーを適量手に取り泡立てる

- 泡立てたシャンプーで頭皮をマッサージするように洗う

- 38度のぬるま湯でしっかりすすぐ

指の腹で頭皮を優しく洗い、かつ長めにすすぐことがポイントです。

洗いすぎは頭皮の乾燥やバリア機能の低下につながるため、洗髪回数は1日1回もしくは2日に1回にとどめましょう。

③正しくヘアドライをする

近距離でのドライヤー使用や自然乾燥は髪の毛や頭皮に負担がかかり、フケが発生する原因となります。

正しいヘアドライ方法を身につけて、フケ発生のリスクを減らしましょう。

正しいヘアドライ方法

- タオルで髪の毛の水分をしっかりと吸い取る

- 髪の根元に向かってドライヤーの熱風を当てる

- 根元が8割ほど乾いたら毛先を乾かす

ドライヤーは髪の毛から10cmほど離して使用し、毛先から水分がしたたらない程度に乾かします。

忙しいときは自然乾燥になりがちですが、長時間頭皮を濡れたままにすることは菌の異常繁殖につながります。

正しいヘアドライで頭皮を清潔に保ち、フケやかゆみを予防しましょう。

④頭皮を保湿する

お風呂上がりの頭皮は水分を失いやすいため、適切な保湿ケアが重要です。

水分を軽く押さえるようにして拭き取り、やさしく保湿剤を頭皮になじませましょう。

敏感肌や低刺激を考慮した保湿剤の使用がおすすめです。

⑤頭皮マッサージを行う

頭皮マッサージには頭皮の血行を促進し、頭皮環境を整える効果が期待できます。

頭皮マッサージの手順

- 指を開いて頭にのせ、指の腹で頭皮全体を押さえる

- 指圧しながら生え際から頭頂部にかけてなぞるように移動する

- 頭全体を移動しながら、リズミカルに軽く頭皮をはじく

- 両手のひらで側頭部をプッシュする

カサカサとした大きな乾性のフケが出ている方は、専用の保湿ローションなどを使用してマッサージするのも有効とされています。

頭皮マッサージのポイント

- 爪を立てず指の腹で押すようにしましょう

- 痛気持ちいい程度の力で指圧しましょう

- じんわり圧をかけ、ゆっくり力をゆるめましょう

⑥ビタミンB2,B6を意識した食生活を送る

ビタミンB2とB6の不足は、フケが発生するリスクになります。

なぜなら、これらの栄養素が不足することでターンオーバーが乱れてしまい、フケが発生する原因となるからです。

ビタミンB2は皮脂のバランスを整え、皮膚や粘膜の健康を維持する働きがあります。

また、ビタミンB6は皮膚のターンオーバーのリズムを整える働きがあります。

どちらも食べ物から摂取できる栄養素なので、普段の食生活に積極的に取り入れてみてください。

ビタミンB2が多く含まれる食材

- 豚レバー

- 鶏レバー

- 牛レバー

- うなぎ

- 牛乳

ビタミンB2は熱分解されにくいため、調理方法を意識する必要はありません。

ただし、茹でた場合はビタミンB2がお湯に流れ出るため、茹で汁も一緒に調理して摂取するとよいでしょう。

ビタミンB6が多く含まれる食材

- カツオ

- マグロ

- サンマ

- バナナ

ビタミンB6は熱分解されやすいため、なるべく火を使わずに調理することをおすすめします。

⑦規則的な睡眠周期でストレスをケアする

フケの原因となるストレスを緩和するためにも、良質な睡眠をとるようにしてください。

眠りにつく時間が不規則になることでストレスを感じ、ターンオーバーのサイクルが乱れることもフケの発生原因の一つです。

睡眠とストレスは深い関係があり、十分な睡眠時間を確保できている人はストレスを緩和させる能力が高いことが分かっています。

また、皮膚のバリア機能を保つホルモンは、睡眠中から明け方にかけて活発に分泌されています。

いずれにしても良質な睡眠は、頭皮環境を整えるために欠かせないのです。睡眠時間を確保し熟睡できるよう、生活リズムを整えましょう。

⑧生活習慣に気をつける

フケを防ぐためには、日常生活の小さな習慣が重要です。

頭皮に触れるタオルや枕カバーは常に清潔に保ちましょう。

また、ストレスの少ない生活を心がけ、頭皮の蒸れを防ぐために帽子を長時間着用することは避けましょう。

さらに、紫外線対策として日焼け止めや帽子を利用し、頭皮の保護を忘れないようにしましょう。

これらの生活習慣に気をつけることで、頭皮環境を整え、フケを予防することにつながります。

⑨効果的な薬を買う

フケや頭皮のかゆみには、症状や原因に合わせた薬用シャンプーやローションの選択が重要です。

乾性フケには、乾燥対策成分(グリチルリチン酸やセラミド)を含む商品が良いでしょう。

炎症やかゆみが強い場合は、抗炎症成分が配合された治療薬を選びます。

日々の予防には、自分の肌質に合ったシャンプーを使用することが大切です。

製品選びでは成分を確認し、適切にケアしましょう。

| [PR] クリニック名 |

クリニックフォア |

DMMオンラインクリニック |

AGAヘアクリニック |

レバクリ |

Oops |

銀座総合美容 クリニック |

AGAスキン クリニック |

Dクリニック |

| 特徴 | 初診からオンラインで受診可能 | 最短当日で薬が到着 | 手厚いアフターフォロー! 治療薬を特別価格で提供! | 副作用まで丁寧に説明します | 実績豊富な医師による 高評価な治療 | 徹底的な経過観察 | 完全個室 ・完全予約制でプライバシーを徹底 | 大学病院と連携開発した 完全オリジナル治療薬 |

| 予防プラン | 4,015円〜/月 | 単月8,470円 | 1,800〜8,000円/月 | 3,721円/月 | フィナステリド 3,278円~(/月) |

2,000〜7,150円/月 | 5200円〜/月 | 12,100~15,950円/月 |

| 発毛プラン | 10,780〜27,280円/月 | 単月20,790円 | 初月0円 以降12,600円〜18,000円/月 |

18,513円/月 | フィナステリド+ ミノキシジル 4,378円~(/月) |

9,700〜19,250円/月 | 15,400〜48,400円/月 | 16,500〜35,200円/月 |

| 診察料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,000円 | 0円 | 5,500円 |

| 診療時間 | 9:00〜21:00 ※診療時間は、土日祝日をはじめ日によって 異なる場合がございます |

8:00〜21:45 | 10:00〜20:00 | 10:00~21:45 | 10:00〜22:00 | 11:00~20:00 | 10:00~22:00 | 9:30~19:00 |

| 詳細 |

症状がよくならない場合には医療機関の受診を

ヘアケアや生活習慣の見直しでもフケが改善しなければ、医療機関を受診することをおすすめします。

フケの原因は多岐にわたり、症状も人それぞれで異なります。フケ以外にかゆみや赤み、湿疹などの症状があれば、セルフケアのみで改善を目指すのは難しいかもしれません。

軽度なものでも放っておくと頭皮が炎症を起こし、別の皮膚トラブルにつながる可能性もあります。

フケの予防には原因に合った対処が必要なので、専門医に相談して適切な治療を受けましょう。

フケにまつわるよくある質問

最後に、フケにまつわるよくある質問にお答えします。

Q.かゆくないフケは何が原因ですか?

フケは必ずしもかゆみをともなうわけではないため、症状を見ずに原因を特定することはできません。

セルフケアで改善しないフケは医療機関に相談しましょう。

Q.体質的にフケが出やすい人はいますか?

います。

- 皮脂の分泌量が多い

- 肌が乾燥しやすい

- アトピー体質である

上記に当てはまる方はフケが出やすい傾向にあります。

Q.子供のフケが多く悩んでいます。病院に行くべきですか?

気になる場合は医療機関を受診してください。

生後まもない赤ちゃんは一時的に皮脂分泌が活発になり、その後しばらくすると急激に皮脂量が低下します。この時に乾燥が悪化し、フケが出ることがあります。

また第二次性徴によって皮脂分泌が盛んになる時期も、フケに悩むお子さんが増えるタイミングです。(男子の第二次成長期は10〜13歳頃、女子は8〜12歳頃)

頭皮を清潔に保てば次第におさまりますが、セルフケアで改善しない場合は専門医に相談するのがいいでしょう。

Q.大きいフケがよくできるのですが何が原因ですか?

大きいフケの主な原因は皮脂の過剰分泌とシャンプーのすすぎ残しです。

これらは日常的なヘアケアで予防できるため、すすぎ残しのないように日頃のケアを見直してみてください。

ただし、脂漏性皮膚炎や接触性皮膚炎の場合など、皮膚の炎症がフケ発生の原因となっている可能性もあります。

ヘアケアを見直してもフケ症状が改善されない場合は、皮膚科などの専門医に相談してみることをおすすめします。

Q.どんなによく洗ってもフケが無限にでてきます。どうしたらよいですか?

日頃の洗髪方法と使用しているシャンプーを見直してください。

- 洗髪は1日1回にすること

- 頭皮を優しくマッサージするような感覚で洗うこと

- シャンプーは皮膚への刺激が弱いものを選ぶこと

この3点を心掛けたヘアケアを行いましょう。

症状が改善されない場合は、皮膚科などの専門医に相談してみることをおすすめします。

Q.頭皮の日焼けによるフケはどうやって対処したらいいですか?

予防しきれなかった場合は頭皮ローションなどで丁寧に保湿し、皮膚のバリア機能を高めるケアを行なってください。

日焼け予防には帽子や日傘を活用するのも効果的とされています。

Q.ブリーチ後にフケがでます。対処法はありますか?

ブリーチ剤が頭皮の負担になっている可能性があるため、可能であれば使用を控えた方がいいでしょう。

どうしてもブリーチが必要であれば、低刺激シャンプーや保湿ローションを使用するなどの頭皮ケアを行なってください。

Q. フケは放っておくと自然に治る?

フケをそのままにしておくと、頭皮の重度な炎症や脱毛、薄毛を引き起こす可能性があります。

かゆみや赤みがある場合は特に注意が必要で、専門の医師の診断と治療が推奨されます。

まとめ

フケは皮膚の正常なサイクルにおいて、どんな人にも発生するものです。

しかし、ストレスやターンオーバーの乱れ、生活習慣の乱れなど、さまざまな要因により悪化する可能性があります。

フケ症状が悪化することで炎症を起こす、かゆみに悩まされるなど、さらに負のスパイラルに陥ることも。

フケを増やさないためには日々のヘアケアと生活習慣の見直しを第一優先に行いましょう。

まずはこの記事で紹介した対処法を実践することで、フケの発生リスクの低減が期待できますので、参考にしてみてください。

それでも改善されない場合や、明らかに炎症などが見られる場合は、皮膚科などの専門医へ相談してみることをおすすめします。

| [PR] クリニック名 |

クリニックフォア |

DMMオンラインクリニック |

AGAヘアクリニック |

レバクリ |

Oops |

銀座総合美容 クリニック |

AGAスキン クリニック |

Dクリニック |

| 特徴 | 初診からオンラインで受診可能 | 最短当日で薬が到着 | 手厚いアフターフォロー! 治療薬を特別価格で提供! | 副作用まで丁寧に説明します | 実績豊富な医師による 高評価な治療 | 徹底的な経過観察 | 完全個室 ・完全予約制でプライバシーを徹底 | 大学病院と連携開発した 完全オリジナル治療薬 |

| 予防プラン | 4,015円〜/月 | 単月8,470円 | 1,800〜8,000円/月 | 3,721円/月 | フィナステリド 3,278円~(/月) |

2,000〜7,150円/月 | 5200円〜/月 | 12,100~15,950円/月 |

| 発毛プラン | 10,780〜27,280円/月 | 単月20,790円 | 初月0円 以降12,600円〜18,000円/月 |

18,513円/月 | フィナステリド+ ミノキシジル 4,378円~(/月) |

9,700〜19,250円/月 | 15,400〜48,400円/月 | 16,500〜35,200円/月 |

| 診察料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,000円 | 0円 | 5,500円 |

| 診療時間 | 9:00〜21:00 ※診療時間は、土日祝日をはじめ日によって 異なる場合がございます |

8:00〜21:45 | 10:00〜20:00 | 10:00~21:45 | 10:00〜22:00 | 11:00~20:00 | 10:00~22:00 | 9:30~19:00 |

| 詳細 |

テストステロン

コルチゾール

メンズ脱毛

ED

PMS

更年期