これって閉経?生理不順や生理がこないのは更年期のサインかも

※本ページはプロモーションが含まれております

#更年期 #更年期障害 #女性ホルモン #エストロゲン #プロゲステロン

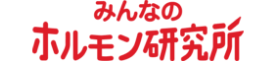

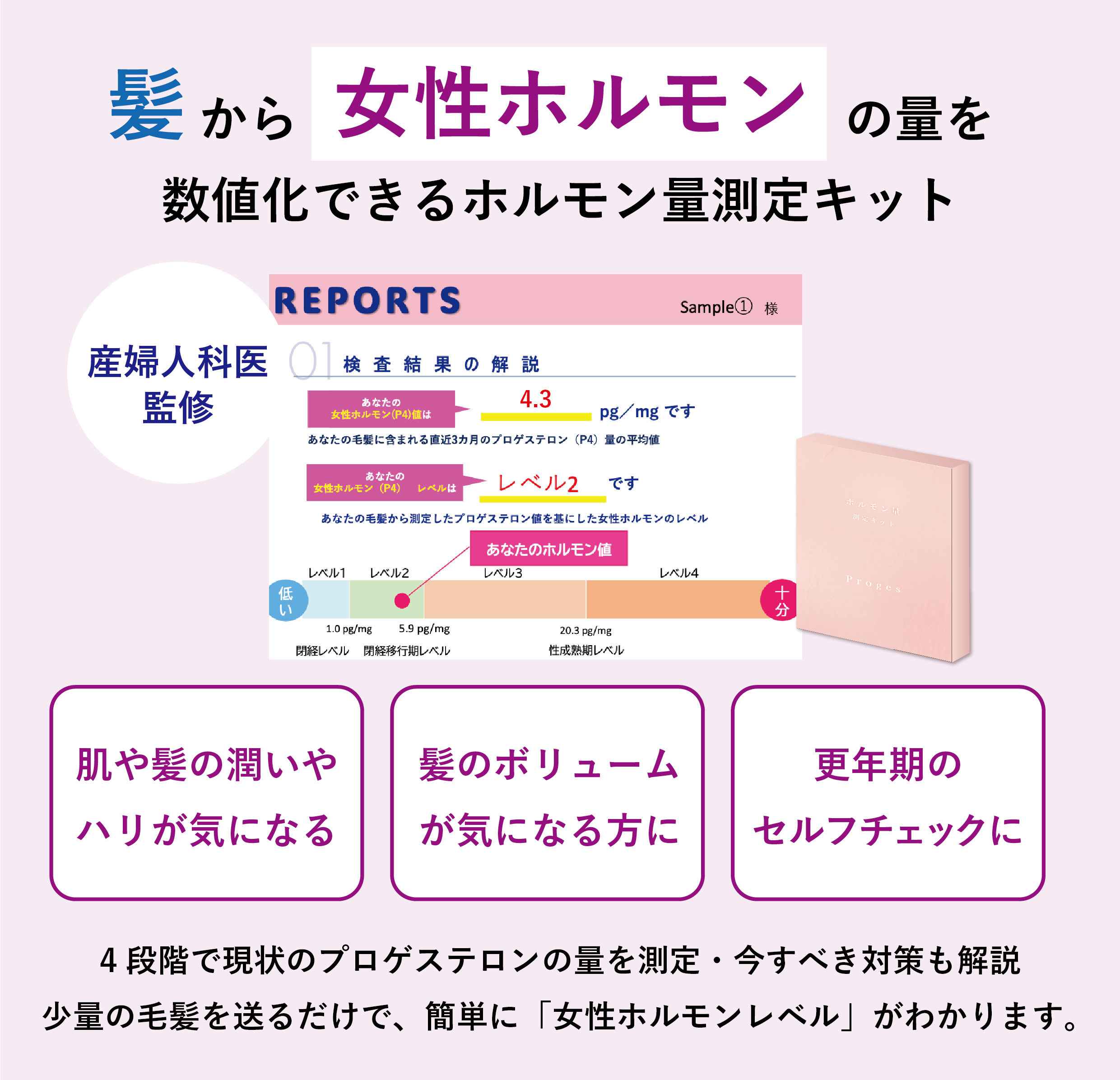

更年期の症状が心配な方や対策を行いたい方はぜひ測定キットをお試しください。

※1 3cm以上の後頭部の毛髪を10本以上。長さが足りない場合は15本以上切ってください。

※ 本記事はあすか製薬グループの編集ポリシー及び運営体制による校閲テストをクリアして公開されています。

更年期の症状が心配な方や対策を行いたい方はぜひ測定キットをお試しください。

※1 3cm以上の後頭部の毛髪を10本以上。長さが足りない場合は15本以上切ってください。

※ 本記事はあすか製薬グループの編集ポリシー及び運営体制による校閲テストをクリアして公開されています。

もっと見る

更年期は40代後半〜50代にかけてみられます。

更年期ではホルモンバランスの影響で生理不順が起きたり月経異常が起きたりします。

この記事では生理不順は更年期が原因なのかについて解説します。

ぜひ最後までお読みください。

更年期と閉経の関係

女性にとって、更年期と閉経は人生における大きな変化です。

ホルモンバランスの変化によって、月経不順やほてり、頭痛などの症状が現れます。

更年期とは、閉経の前後数年間続く時期です。閉経とは、卵巣が機能を停止し、月経が永久に停止する時期です。

更年期の症状は人によって様々ですが、多くの人が以下の症状を経験します。

更年期障害について

更年期とは、女性が中年期に体験する一連の身体的および心理的症状のことを指します。

下記では更年期障害とはなにか、更年期障害の症状について解説していきます。

更年期障害とは

更年期障害は、女性が中年期に起こる一連の身体的および心理的症状を指します。

これは、閉経を中心とした生理的変化によって引き起こされるものです。

「閉経」とは、卵巣の活動が停止し、月経が永久に終わる状態を意味し、月経が来ない状態が12か月以上続いた時点で確認されます。

日本人女性の閉経年齢は約50歳です。

しかし個人差が大きく、40代前半から50代後半で閉経を迎えることもあります。

更年期とは、閉経前後のおよそ10年間を指し、この期間に更年期の症状が出ます。

これらの症状は、女性ホルモンであるエストロゲンの減少とその結果としてのホルモンバランスの変化に起因します。

加齢や身体的要因、成育歴や性格などの心理的要因、さらには職場や家庭における社会的関係など、様々な要因が複合的に作用して更年期障害を引き起こします。

更年期障害における症状

更年期障害は、多彩な症状を引き起こすことが特徴ですが、これらの症状は他の病気によるものではないか確認する必要があります。

まず、血管の拡張と放熱に関係する症状としては、ほてりやのぼせ、ホットフラッシュ、発汗などが挙げられます。

これらはエストロゲンの減少に伴う体温調節機能の変化によって生じます。

次に、その他の身体症状として、めまい、動悸、胸の圧迫感、頭痛や肩こり、腰や背中の痛み、関節の痛みなどがあります。

これらはホルモンバランスの変化だけでなく、体の老化やストレス、生活習慣の影響も受けることがあります。

最後に、精神症状として気分の落ち込み、意欲の低下、イライラ、情緒不安定、不眠などが挙げられます。

これらはエストロゲンの減少が神経伝達物質のバランスに影響を及ぼすことが一因とされています。

※2 本検査は、疾患や病状を診断するものではありません。疾病の診断については医師の診察・指導を優先してください。

※3 ピルの服用、もしくはホルモン補充療法やホルモン治療を行っている方は、本検査をご利用いただくことができません。服用をやめて6か月以上経ってからのご利用をお願いします。

更年期・閉経と生理(月経)の関係

更年期と生理の関係性について解説します。

生理周期の変化

更年期に入ると、卵巣の機能が徐々に衰えることにより、女性ホルモン(エストロゲンとプロゲステロン)の分泌が不規則になります。

これが原因で、月経周期にばらつきが生じ、排卵を伴わない月経が増える傾向にあります。

その結果、生理の周期は不規則になり、時には周期が短くなったり、逆に長くなったりすることがあります。また、経血量が少なくなることも一般的です。

しかし、これとは逆に、ナプキンからもれるほどの大量出血が起こることもあり、場合によっては出血がだらだらと続くこともあります。

このような状況では、出血が極端に多かったり、長期間にわたって止まらない場合には、ホルモン治療薬を用いて止血することも可能です。

更年期のホルモンバランスの変化

更年期は女性のホルモンバランスが大きく変化する時期で、特に卵巣の機能の低下が顕著です。

女性は生涯を通じて卵巣から分泌される二つの主要なホルモン、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の影響を受けます。

これらのホルモンは互いにバランスを取りながら分泌され、月経周期を調節しています。

しかし、更年期に入ると、卵巣の機能が衰え、特にエストロゲンの分泌量が大幅に減少します。

これにより、ホルモンバランスが崩れ、多くの身体的変化が引き起こされます。

エストロゲンの低下は、ホルモン分泌の調整を司る脳の視床下部にも影響を及ぼし、結果的に自律神経のコントロールが乱れる原因となります。

更年期によくある生理の変化

更年期は女性の月経周期に大きな変化をもたらす時期であり、これは卵巣の機能が衰えることに起因します。

更年期に入ると、通常のように周期的な排卵とエストロゲンおよびプロゲステロンの均衡が保たれなくなります。

このホルモンの変動は、月経周期の乱れとして現れます。

更年期の生理の変化①生理がきそうでこない・なりそうでならない

更年期の生理の変化には、生理がきそうでこない、なりそうでならない状態があります。

身体が生理の準備をしているかのように感じられますが、実際には生理が始まらないことを指します。この状態は、月経不順や月経前症候群(PMS)の一部としても現れることがあります。

具体的には、下腹部の違和感や軽い痛み、胸の張り、気分の変動などの症状が現れるものの、生理そのものが来ない場合です。ホルモンバランスの変化が原因であり、身体が生理周期を正常に保つことが難しくなります。

更年期の生理の変化②生理が遅れる

生理不順は、更年期やプレ更年期の代表的な症状の一つです。

ホルモンバランスの変化によって起こり、月経周期が乱れたり、経血量が増減したりします。生理が遅れるだけでなく、ほてり、夜汗、イライラなどの症状も現れます。

これらの症状は日常生活に支障をきたす場合もあり、適切な治療を受けることが大切です。

更年期・プレ更年期の治療法としては、ホルモン補充療法や漢方薬、生活習慣の改善などが挙げられます。

自分に合った治療法を見つけるために、婦人科を受診することをおすすめします。

更年期の生理の変化③生理が3日より短い日数で終わる

月経の長さは、女性によって様々ですが、一般的には3〜7日です。しかし、中には2日以内に生理が終わってしまう人もいます。

これは月経異常と呼ばれる状態です。

月経異常には、様々な原因が考えられます。ストレスやホルモンバランスの乱れ、妊娠、出産などが影響している可能性があります。

月経異常が気になる場合は、婦人科を受診して原因を特定し、適切な治療を受けることが大切です。

更年期の生理の変化④不正出血・ダラダラ出血する

閉経期や更年期を迎える女性にとって、不正出血やダラダラ出血はよくある悩みです。しかし、これらの症状は必ずしも閉経期・更年期特有のものではありません。

様々な原因が考えられるため、放置せず早めに婦人科を受診することが大切です。

不正出血・ダラダラ出血の原因

- ホルモンバランスの乱れ

- 子宮筋腫

- 子宮内膜ポリープ

- 膣炎

- 性感染症

- 妊娠

- 流産

- 子宮癌

更年期の生理の変化⑤生理周期が早い

閉経を迎える前の数年間、女性は様々な身体の変化を実感します。その一つが、生理周期の乱れです。

エストロゲンの分泌量が減少するこの時期、月経周期が短くなったり、長くなったり、経血量が増えたり、減ったりすることがあります。こうした変化は、閉経へ向かう自然な老化現象の一つです。

もし、生理周期の早まりによる不調が気になる場合は、婦人科医に相談することをおすすめします。

適切な治療法を見つけることで、症状を改善し、快適な生活を送れるでしょう。

40代に起こりやすい月経不順から閉経までのパターン

40代に入ると、女性は月経不順から閉経までのさまざまなパターンの経験が増えます。

まず、月経周期が不規則になり、周期が短くなったり長くなったりすることがあります。また、卵巣機能の低下によるホルモンバランスの変化が原因で、経血量が増減する場合もあります。

徐々に月経の回数が減少し、最終的には閉経を迎えます。

閉経は12ヵ月以上月経がない状態を指し、この期間中にホットフラッシュや不眠などの更年期症状が現れることがあります。

更年期に生理がこない原因

更年期に生理がこないことの原因について解説します。

更年期に生理が来ない原因①閉経

閉経は、女性の生理が自然に1年以上来なくなる状態を指し、これは女性の生殖周期の一部です。

平均的な閉経年齢は50〜51歳とされていますが、個人差は大きく、40代で閉経する女性もいれば、55歳を過ぎても月経がある女性もいます。

閉経に至るまでの過程では、卵巣の機能が徐々に衰えていきます。

これにより、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンの分泌が減少し、月経の周期が不規則になることが一般的です。

経血量が少なくなることもあれば、逆に多くなることもあります。また、月経の回数が減少し、徐々に妊娠する能力も失われていきます。

更年期に生理が来ない原因②ストレスや食事制限

生活の変化やストレスが生理の周期に影響を与えることは珍しくありません。

例えば、新しい生活が始まったり、仕事が忙しくなるなどの変化は、体にストレスを与え、これが生理の遅れとして現れることがあります。

多くの場合、変化に適応できれば、生理周期は自然と元に戻ります。

しかし、ストレスが長引き、生理の乱れが改善しない場合は、対策が必要になります。

このような状況では、専門家に相談することや、ストレスの原因を取り除く、あるいはストレス解消のための方法を探すことが有効とされています。

また、過度なダイエットや食事制限も体にストレスを与え、生理周期に影響を及ぼす原因となり得ます。

無理なダイエットは栄養バランスを崩し、体にとってのストレスとなるため、自己判断に基づく食事制限は避けるべきです。

健康的な生活習慣を維持し、バランスの取れた食事を心がけることが、生理周期の乱れを改善する上で重要です。

ストレスや食事に関する問題に対処することで、生理周期の安定化につながることが期待されます。

更年期に生理が来ない原因③病気

月経が3ヶ月以上来ない状態を「無月経」と呼び、これは妊娠以外の原因で発生することがあります。

無月経や月経周期の乱れがある場合、特に注意すべきは閉経前の月経不順だけではなく、不正出血の可能性も考慮することです。

月経周期に異常を感じた場合は、婦人科を受診し、子宮がんや子宮筋腫などの婦人科疾患の有無を確認することが重要です。

卵巣機能不全

卵巣の機能が低下することで、女性ホルモンの分泌量が減少する病気です。生理不順や無月経、ほてり、めまいなどの症状が現れます。

甲状腺機能低下症

甲状腺ホルモンの分泌量が減少する病気です。疲労感、体重増加、便秘などの症状が現れます。

更年期に生理がこない場合は、病気以外にも、ストレスや加齢によるホルモンバランスの変化などが原因の可能性があります。

原因を特定するためには、婦人科を受診することが大切です。

無月経の原因は多岐にわたり、脳の視床下部や下垂体の異常、甲状腺機能の異常によって起こることもあります。

これらの脳や内分泌系の異常は、ホルモンバランスに影響を与え、月経周期に不規則性をもたらします。

更年期と生理がこないことの関係性に関するよくある質問

更年期と生理がこないことの関係性に関する疑問について回答します。

閉経はいつきますか?

日本の女性の平均的な閉経年齢は50歳〜51歳ですが、個人差が大きく、40代前半から50代後半まで幅広い年代で起こり得ます。

残念ながら、閉経がいつ訪れるのかを確実に知る方法はありません。

閉経は、卵巣の機能が衰え、月経が止まる自然な生理現象です。閉経の時期は、遺伝、生活習慣、出産経験など様々な要因によって影響を受けます。閉経の兆候としては、月経不順、ほてり、睡眠障害などがあります。

これらの症状が現れた場合は、婦人科を受診して適切なアドバイスを受けることが大切です。

更年期になって生理が来ないときの閉経の兆候を教えてください。

更年期になると、女性ホルモンの分泌量が減少するため、月経が不順になることがあります。しかし、生理がこないことだけが閉経の唯一の兆候ではありません。

閉経には、以下のような様々な症状が現れます。

- ほてり: 顔や首、胸などが突然暑くなり、汗をかきます。

- 夜汗: 寝ている間に汗をかきます。

- 気分のむら: イライラしたり、落ち込んだりすることが多くなります。

- 頭痛: 頭痛が起こることがあります。

- 骨粗鬆症: 骨が弱くなり、骨折しやすくなります。

- 性交痛: 性交時に痛みを感じることがあります。

これらの症状のうち、複数の症状が数ヵ月以上続く場合は、閉経の可能性があります。閉経かどうか判断するには、婦人科医に相談することをおすすめします。

閉経は自然な老化現象であり、誰にでも起こります。閉経の時期や症状は個人差が大きいため、不安な場合は医師に相談して、適切なアドバイスを受けることが大切です。

更年期の生理では出血量が多い、あるいは少ないといった変化はありますか?

更年期に入ると、生理の出血量に様々な変化が現れます。

多くの人が、以前よりも出血量が多くなったり、逆に少なくなったりといった経験をするようです。これは、卵巣機能の低下によるホルモン分泌の不安定さが原因と考えられています。約8割の人が更年期中に生理の変化を経験するといわれています。

しかし、出血量が多すぎる場合や、不正出血が頻繁に起こる場合は、婦人科を受診することをおすすめします。

更年期で生理がこない場合、病院へ行った方がよいですか?

年期における生理不順は自然な過程の一部であり、周期の不安定さ自体が必ずしも心配の原因とはなりません。

周期が少し乱れていても、大体1か月に1回程度の生理がある場合は、通常は様子を見ても問題ありません。

同様に、生理周期が長くなって3か月に1度程度の生理がある場合も、すぐに心配する必要はありません。

しかし、10日以上続く出血や、3か月以上生理がない場合は、婦人科での受診を推奨します。

これらの症状は、更年期に伴う単なる生理不順を超え、他の婦人科系の疾患が隠れている可能性があります。

たとえば、子宮筋腫や子宮内膜症など、更年期に発症しやすい病気が原因である場合があるので病院の受診をお勧めします。

更年期における体の変化がつらいとき、どう対処すればよいですか?

更年期において体の変化がつらい時の対処方法は、まず症状が重い場合や大きな病気が隠れている可能性がある時は、適切な治療を受けるためにクリニックや病院を受診することが重要です。

特に日本では、更年期の症状に対して医療機関を受診しない女性が多いとの報告があります。

しかし、症状が日常生活に支障を及ぼしている場合は、我慢せずに婦人科を受診することが勧められます。

診断がついた場合の主な治療法としては、ホルモン補充療法(HRT)が一般的です。

これは、減少したエストロゲンを補充する療法で、飲み薬、貼り薬、塗り薬など様々な形式があります。

まとめ

更年期には様々な生理の変化があります。

生理がこないから閉経したと思っていたら病気が隠れてたりと自己判断が難しい場合もあります。

もし更年期で生理が変化したけど大丈夫か不安があるようでしたら病院の受診をしましょう。

AGA

テストステロン

コルチゾール

PMS

更年期

ネコの健康