寝ても寝ても日中に眠いのはなぜ?

更年期障害で眠くなる原因や対処方法について解説

※本ページはプロモーションが含まれております

#更年期 #更年期障害 #女性ホルモン #エストロゲン #プロゲステロン

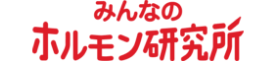

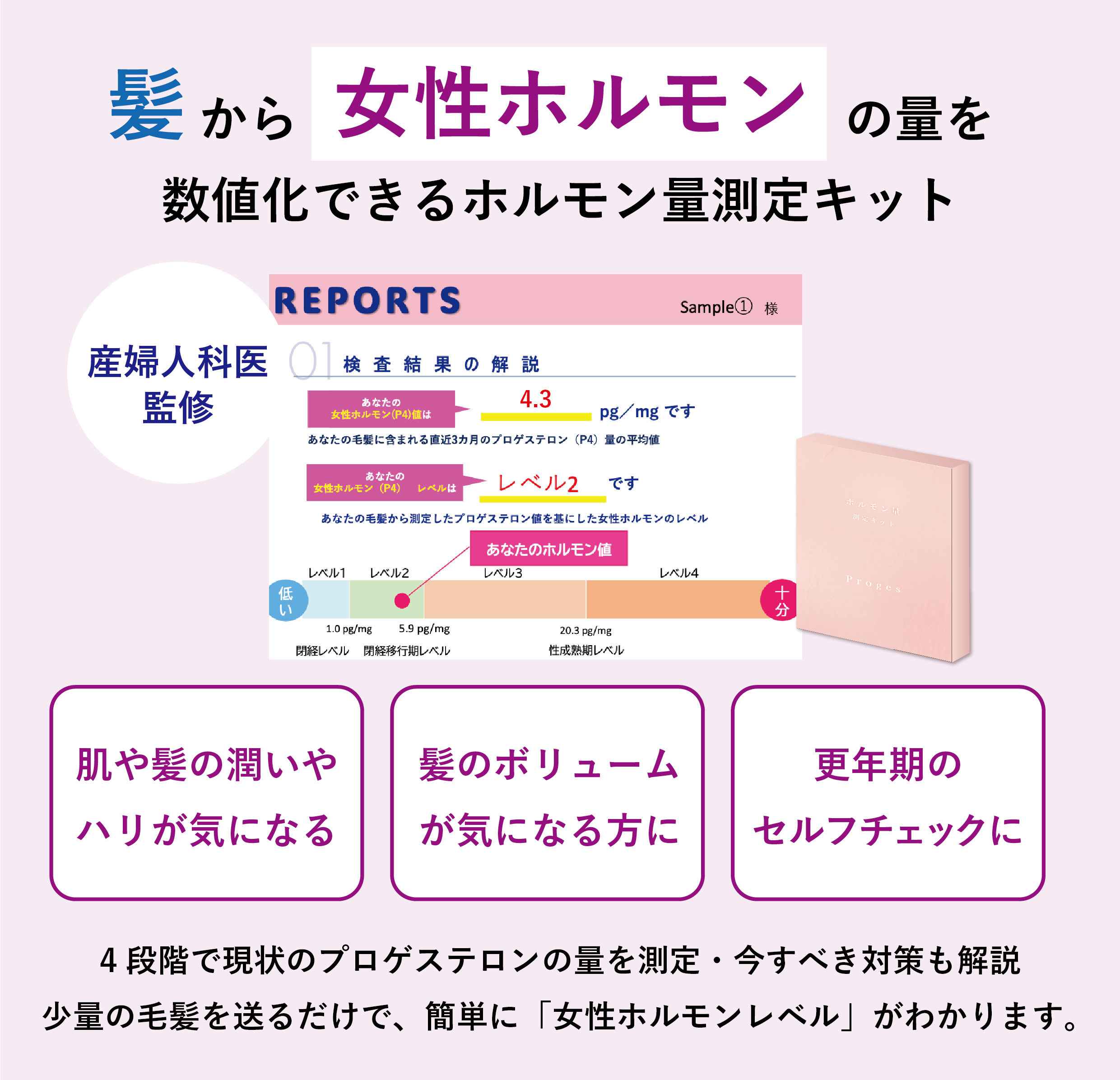

更年期の症状が心配な方や対策を行いたい方はぜひ測定キットをお試しください。

※1 3cm以上の後頭部の毛髪を10本以上。長さが足りない場合は15本以上切ってください。

※ 本記事はあすか製薬グループの編集ポリシー及び運営体制による校閲テストをクリアして公開されています。

更年期の症状が心配な方や対策を行いたい方はぜひ測定キットをお試しください。

※1 3cm以上の後頭部の毛髪を10本以上。長さが足りない場合は15本以上切ってください。

※ 本記事はあすか製薬グループの編集ポリシー及び運営体制による校閲テストをクリアして公開されています。

もっと見る

更年期になると、多くの女性が「眠りが浅い」「寝付きが悪い」などの睡眠に関する問題を経験します。

更年期に現れる眠気などの症状は、個々によって原因や程度が異なりますので、自分に合った対策を見つけることが重要です。

この記事では、更年期の眠気の原因や対処法について解説します。

最後まで読めば、更年期との上手な付き合い方がわかるでしょう。

更年期は眠くなりやすい?

更年期になると、多くの女性が睡眠に関連する問題を経験することがあります。

特に、眠りが浅くなったり、十分に休息を取れていない感覚に悩まされたりします。

令和6年3月11日 厚生労働省健康・生活衛生局健康課の第2回 健康日本21(第三次)推進専門委員会 休養・睡眠領域資料の調査によると、更年期世代の40-59歳では約半数程度が平均睡眠時間が6時間未満であることがわかりました。一概に更年期症状で睡眠時間が短いとは言えませんが、更年期症状が原因となることがあります。

更年期女性の約半数が不眠になるとされています。加齢により睡眠は浅く短くなりますが、のぼせ・発汗・動悸などがきっかけとなり、深く眠れないことが多いようです。これをきっかけに睡眠へのこだわりが強くなったり、不眠恐怖が生じて慢性化してしまうこともあります。更年期には女性ホルモンの分泌が低下するだけでなく、子供の独立や身体の衰えなど社会的、環境的要因などの多くのストレスに直面し、様々な更年期症状が出現する事があります。また、閉経後には睡眠時無呼吸症候群のリスクが高まりますので、医療機関で正しい診断を受けてください。

加えて、更年期世代の女性は、家庭や職場での責任が重なることで睡眠時間が短縮されがちです。家事や育児、仕事後の家庭の世話などが原因で十分な睡眠を取ることが難しくなることもあります。

また、就寝前のスマートフォンの使用なども睡眠の質を低下させる一因となります。

更年期は日中に眠くなりやすいと言えますが、これは単なる睡眠不足だけでなく、睡眠の質やホルモンの変化による自律神経失調症、環境的な要因が複合的に作用していると考えられます。

更年期で眠くなる原因

更年期の眠気には、さまざまな要因が関与しているといわれています。

以下に、その原因についていくつか解説します。

女性ホルモンの分泌低下による自律神経失調症

更年期における眠気の原因の一つは、女性ホルモン、特にエストロゲンの分泌低下にあります。

更年期における女性ホルモンの分泌減少により自律神経のバランスが崩れ、交感神経が優位になり、入眠しにくい、また夜間のホットフラッシュによる寝汗などでの中途覚醒などは、眠りの質やリズムに影響を与え、日中の強い眠気の原因となることがあります。

なおホルモンバランスの変化が睡眠に及ぼす影響は個人差があります。

ストレス

更年期において、ストレスは眠気や睡眠障害の主要な原因の一つです。

この時期は、子育て、配偶者との関係、職場での責任、介護、身体の加齢に伴う変化など、人生の大きな転換点に直面することが多く、これらの変化がストレスや感情の波を生じさせることがあります。

ストレスは心理的、身体的な反応を引き起こし、更年期の症状を悪化させることがあります。

例えば、ストレスが抑うつ状態や不安を引き起こし、これらが睡眠の質を低下させる原因となることがあります。

特に、眠りにつく際には副交感神経が活性化しリラックス状態になるべきですが、ストレスによって交感神経が過剰に活動し、これが眠れない状態や浅い眠りを引き起こすことがあります。

自律神経のバランスの乱れ

上記で述べてきたように、更年期になると、女性ホルモンのエストロゲンの分泌が減少し、これが自律神経のバランスを乱す可能性があります。

自律神経は、体をリラックスさせる副交感神経と、興奮状態を引き起こす交感神経の二つの部分から成り立っています。

エストロゲンの分泌が減少すると、交感神経が優位になり、これが睡眠に悪影響を及ぼす可能性があります。

加齢による不眠

更年期における眠気や不眠の一因として、加齢に伴う睡眠の質と構造の変化が挙げられます。

加齢によって、睡眠パターンは自然と変わることが知られています。

これは、年齢を重ねるにつれて、睡眠の質が低下し、睡眠の持続時間が短くなる傾向があるためです。

特に、レム睡眠の減少は深い睡眠の短縮に繋がり、これによって十分な休息が得られず、日中の疲労感や眠気を引き起こす可能性があります。

更年期の女性は、これらの自然な加齢プロセスとホルモンの変化の両方により、睡眠障害を経験する可能性が高くなります。

更年期にみられる睡眠障害について

睡眠障害は、4つに分類されます。

これらの睡眠障害の状態が2週間以上続いたり、日常生活に影響を及ぼす程の不眠を引き起こしたりする場合には、かかりつけ医や婦人科などの医療機関に相談しましょう。

以下、分類別に解説します。

入眠障害

これは、就寝時に眠りにつくことが困難になる状態を指します。

具体的には、ベッドに入ってもすぐに眠れなかったり、長時間寝付けない状態が続いたりすることを意味します。

中途覚醒

これは、眠りについた後、夜間に何度も目を覚ます状態を指します。

特に、これらの中途覚醒が発生すると、再び眠りにつくのが困難になることがあります。

このような睡眠障害は、日中の活動や気分にも影響を及ぼす可能性があります。

早朝覚醒

この現象は、朝方、通常の起床時間よりも早く目が覚めてしまい、その後再び眠れない状態を指します。

具体的には、2時間以上早く目覚めることが多いです。

熟睡障害

熟睡障害は、十分な時間眠っているにもかかわらず、深い睡眠、いわゆる熟睡の感覚を得られない状態を指します。

具体的には、眠りが浅く、眠ったという実感が得られないことを意味します。

更年期に見られる睡眠障害の特徴としては、寝つきが悪い(入眠障害)、眠りが浅く、眼がさめやすい(中途覚醒)などが特徴です。これは自律神経失調症により交感神経が優位な為寝つきが悪くなったりホットフラッシュによる寝汗により中途覚醒して睡眠の質が低下している可能性があります。

ホルモン補充療法により寝つきがよく、熟睡時間が長くなることがわかっています。気になる方は一度産婦人科で相談してみてもよいでしょう。

※2 本検査は、疾患や病状を診断するものではありません。疾病の診断については医師の診察・指導を優先してください。

※3 ピルの服用、もしくはホルモン補充療法やホルモン治療を行っている方は、本検査をご利用いただくことができません。服用をやめて6か月以上経ってからのご利用をお願いします。

更年期で眠いときの対処法

更年期の症状は個々に異なりますので、自分に合った対策を見つけることが重要です。

早期から対策を始めることで、更年期をより快適に過ごしましょう。

またセルフケアでは症状のコントロールが難しいと思う方や、何から始めてよいかわからないという方は産婦人科に受診をして相談してみるのもよいでしょう。

規則正しい生活習慣に改善

更年期における睡眠の質を向上させるためには、規則正しい生活習慣を心がけることが重要です。

以下の生活習慣の改善が効果的といわれています。

- 定時に就寝・起床する:毎日同じ時間に寝ることと起きることで、体内時計を整え、睡眠のリズムを安定させます。

- 日光を浴びる:特に朝に日光を浴びることで、メラトニンの分泌を促し、夜間の睡眠を促進します。

- 適度な運動を行う:日中の適度な身体活動は、ストレスの軽減と睡眠の質の向上に役立ちます。

- 就寝前のリラックス時間を設ける:読書やストレッチなど、リラックスできる活動を就寝前に行うことで、睡眠に入りやすくなります。

- 寝酒を避ける:アルコールは一時的に眠りを誘いますが、睡眠の質を低下させるため、就寝前の摂取は避けましょう。

- 就寝前のスクリーンタイムを制限する:寝る前のスマホやテレビの画面からの強い光は、脳を刺激し、不眠の原因になります。

- 食生活を整える:更年期で眠気を感じるとき、食生活の見直しは重要な対処法の一つです。バランスの良い食事は、質の高い睡眠を支える基盤となります。特に、糖質・脂質・タンパク質の三大栄養素をバランス良く摂取し、それをサポートするビタミンB群を意識的に取り入れることが推奨されます。また、セロトニンの分泌を促すために、朝食にタンパク質を含む食品を摂ることが良いとされています。食生活を整えることで、更年期における不規則な眠気を改善し、日々の眠気を和らげることが期待できます。

これらの習慣を取り入れることで、更年期における自律神経のバランスを整え、睡眠の質を高めることが期待できます。

自分に合った生活習慣を見つけ、一つずつ取り入れていくことが大切です。

睡眠環境を整える

更年期で眠いときの対処法として、睡眠環境を整えることが重要です。

睡眠ホルモンとも呼ばれるメラトニンは、暗い環境で分泌されるため、睡眠前の環境には特に注意が必要です。

- 光の管理:メラトニンの分泌を促進するためには、就寝時刻の30分~1時間前からは暖色系の明かりや柔らかい間接照明を使用し、強い光源やスマートフォンのブルーライトを避けましょう。キャンドルのような暖かみのある光もリラックス効果があり、メラトニンの分泌を助けます。

- リラックスタイムの設定:就寝前にはストレッチ、ゆったりとした入浴、穏やかな音楽を聞くなど、リラックスできる活動を取り入れることが推奨されます。これにより、心身ともにリラックス状態になり、スムーズな入眠を促します。

これらの環境整備により、更年期における睡眠の質を向上させ、より快適な睡眠を得られるでしょう。

サプリや漢方薬を使用する

更年期に伴う眠気の対処法として、サプリメントや漢方薬の使用も選択肢のひとつでしょう。

これらはホルモンバランスを整えたり、更年期特有の症状を緩和する助けになることがあります。

- 漢方薬の利用:特に更年期においては、三黄瀉心湯(さんおうしゃしんとう)や加味逍遙散(かみしょうようさん)のような漢方薬が使用されます。三黄瀉心湯は身体の熱を取り除き、イライラを鎮める効果があり、加味逍遙散は神経の高ぶりや抑うつに効果的とされ、ストレスによる不安や不眠にも用いられます。

- サプリメントの使用:ホルモンバランスを整えるサプリメントも更年期の症状緩和に役立つことがあります。ただし、その効果は個人差があるため、使用する前にはかかりつけの医師や婦人科などの専門の機関に相談することが重要です。

エクオール

サプリメントは、日々の食生活では不足しがちな栄養素を補います。エクオールは女性ホルモンのような作用を持ち、更年期障害の改善が期待されます。

特に、エクオールは女性ホルモンが欠乏している際にはエストロゲン受容体に結合し、エストロゲン様作用を示します。

いずれの方法も、自分に合ったものを見つけることが重要であり、医療専門家のアドバイスを得ながら適切に利用することが推奨されます。

眠気が治らない場合は婦人科に行こう!

更年期の症状で特に睡眠障害に悩んでいる時に、これまでに紹介したセルフケアを取り入れても改善が見られない場合、特に、寝つきが毎日悪い、熟睡感がなく眠りが浅い、十分な睡眠時間にもかかわらず日中の眠気が強い、歯ぎしりや食いしばり、いびきなど睡眠中の問題が続いている状況であれば、婦人科の受診を検討することが大切です。

長期間の不眠は、集中力の低下やイライラなど日常生活に影響を及ぼすことがあり、高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクを高めることもあります。

また、睡眠問題に関連するストレスが蓄積すると、うつ病や躁うつ病の発症リスクが増加する恐れがあります。

婦人科では、ホルモン補充療法や漢方薬、症状に合わせたお薬を使った対症療法などの治療法を提供しており、更年期に伴う睡眠障害への対応を行います。

異常な眠気は他の病気かも?

異常な眠気は、単なる睡眠不足や疲労のサインではなく、特定の病気に起因する可能性があります。

以下は、異常な眠気を引き起こす可能性のある病気とその特徴についての説明です。

ナルコレプシー

ナルコレプシーは、日中に抗えないほどの強い眠気が特徴的な睡眠障害です。

主な症状には、突然の眠気のほか、感情の高まりによって筋肉が弛緩する情動脱力発作があります。思春期から青年期にかけての発症が多く見られ、14〜16歳に発症のピークがあります。

ナルコレプシーは慢性的でありながら、年齢とともに症状が改善する傾向があります。

突発性過眠症

突発性過眠症は、日中の抑えがたい眠気や、長時間にわたる居眠りが毎日のように発生する睡眠障害です。夜間の睡眠が十分であっても眠気が改善されず、日常生活に支障をきたします。

この病気は25歳以下の若年層で発症しやすいとされています。

反復性過眠症

反復性過眠症は、数日から数週間にわたって突然強い眠気が現れ、その後、症状が自然に消失する病気です。

この症状は不定期に繰り返され、主に青年期に発症することが多いとされています。男性に発症する割合が高いとされています。

むずむず脚症候群

むずむず脚症候群は、休息時に下肢に不快感や強い衝動を感じることが特徴で、これによって睡眠が妨げられ、結果として日中の過度な眠気を引き起こします。

加齢とともに発症頻度が高まるとされており、なかでも中高年の年齢層で見られることが多いようです。

周期性四肢運動障害

周期性四肢運動障害は、睡眠中に手足が不随意に動くことによって睡眠が中断される障害で、これが原因で日中の過度な眠気を引き起こすことがあります。

この症状は加齢と共によく見られるようになります。

PMS(月経前症候群)

PMSでは、月経周期に関連して睡眠障害を含むさまざまな身体的、心理的症状が現れ、それが原因で日中の眠気につながることがあります。

発症しやすい年齢は、生殖年齢の女性に多く見られます。

うつ病

うつ病は、気分が沈み込み、活動力が低下する病気です。20代から30代にかけて発症しやすいとされています。

異常な眠気や疲労感、集中力の低下などが主な症状で、これらは日常生活に影響を及ぼします。早期発見と適切な治療が重要となります。

「更年期で眠い」に関するよくある質問

ここからは更年期の睡眠に関するよくある質問とその回答を紹介します。

更年期になると日中に眠気が増す理由を教えてください

更年期になると眠気が増す主な理由は、女性ホルモンのバランスの乱れと加齢による睡眠の質の変化にあります。

- ホルモンバランスの乱れ: 更年期には女性ホルモン、特にエストロゲンの分泌が減少し、ホルモンバランスが崩れます。このホルモンの変化は自律神経にも影響を与え、特に交感神経の活動が優位になることで睡眠の質が低下します。副交感神経が活性化すると質の良い睡眠をとりやすくなりますが、更年期にはこのバランスが崩れがちです。結果として、睡眠の質が低下し、日中の眠気を感じやすくなります。

- 加齢による睡眠の質の変化: 加齢に伴い、特にレム睡眠の時間が短くなる傾向にあります。レム睡眠は熟睡に入る前の段階で、この段階の睡眠が減少すると、眠りが浅くなります。これにより、夜中に何度も目が覚めやすくなり、十分な睡眠が得られないため、日中の眠気を引き起こします。

更年期におけるこれらの変化は、睡眠の質の低下を引き起こし、日中の眠気や疲労感を増加させる主な原因となります。

ホルモンバランスの乱れと加齢による睡眠サイクルの変化が、更年期に眠気が増す理由として挙げられます。

日中に強い眠気を感じてしまう場合にはどのような対処法がありますか?

日中に強い眠気を感じる場合、いくつかの簡単な対処法を試してみましょう。

これらの方法は、眠気を減らすのに効果的とされている対処法です。

- 冷たい水やおしぼりを使用する: 冷たい水で顔を洗う、または冷たいおしぼりを顔や首に当てることで、すっきりとした気分になります。冷蔵庫に保管したタオルを使用すると、より効果的とされています

- ストレッチを行う: 長時間同じ姿勢でいると眠気が増すことがあります。定期的にストレッチを行い、筋肉をほぐし、血行を促進させることが有効です。特に背伸びは、簡単なストレッチです。

- 水分やブドウ糖の摂取: 水分補給は、眠気を覚ますのに役立ちます。特に冷たい水やお茶を飲むとよいでしょう。また、低血糖が原因で眠気を感じる場合は、ブドウ糖の摂取が助けになります。

- 軽い昼寝を取る: 眠気が強い場合は、短時間の昼寝をすることも有効です。30分以内の昼寝は、リフレッシュに役立ちます。昼寝前にカフェインを摂取すると、目覚めたときにすっきりとした状態になります。

- ツボを押す: 眠気覚ましには、耳たぶをつまむ、手のツボを押す、足の裏を刺激するなどの方法が効果的といわれています。これらは、オフィスや会議室などで簡単に実践できます。

これらの方法は、日中の眠気を和らげるのに役立ちますが、もし眠気が続く場合は、医師に相談することをお勧めします。

また、日中の眠気が継続する場合は、生活習慣の見直しや、健康状態のチェックも重要です。

更年期の眠気はいつまで続きますか?

更年期の眠気は個人差が大きいため、その期間は一概には言えませんが、多くの場合、50歳後半から60歳前半にかけて症状が落ち着く傾向にあります。

これは女性ホルモンの急激な低下に体が順応するまでの期間と考えられます。

一般的に、50代後半になると、多くの女性が更年期のさまざまな症状や眠気から解放されるといわれています。

まとめ

更年期にはホルモンバランスの変動により自律神経の乱れが生じ、眠れない症状を引き起こす可能性があります。

これまでに紹介してきた対策は、更年期の眠気を軽減し、睡眠の質を向上させるために有効とされています。

一度にすべてを変えるのは難しいかもしれませんが、一つずつ取り組んでみてください。

セルフケアを行っても、寝つきが悪い、熟睡感が得られない、十分な睡眠時間があるにもかかわらず眠気が強い、などの症状が続く場合は、婦人科を受診して相談することをおすすめします。

参考資料

・厚生労働省 第2回 健康日本21(第三次)推進専門委員会 休養・睡眠領域資料

・更年期からの輝きー若さの秘訣:ホルモン療法のすすめー

AGA

テストステロン

コルチゾール

PMS

更年期

ネコの健康